介護施設でのBCP(事業継続計画)は「作成すること」よりも「実際に役立つこと」が重要です。

書類を整えて提出しても、災害時に機能しなければ意味がありません。

そこで参考になるのが、過去の災害で介護施設がどのように対応したか という事例です。東日本大震災、熊本地震、能登半島地震など、日本各地の大規模災害で浮き彫りになった課題は、これからBCPを強化しようとする施設にとって大きなヒントになります。

この記事では、実際の事例を紹介しながら、そこから学べる教訓と、明日から活かせる実践ポイントを整理しました。

東日本大震災(2011年)の事例と教訓

発生当時の状況

- 多くの介護施設が長期間にわたり停電・断水を経験。

- 道路が寸断され、物資の供給が止まった。

- 職員の多くは家族の安否を気にかけながら泊まり込みで勤務。

対応の課題

- 入居者だけでなく職員用の食料や水が不足。

- 移動が困難な利用者を避難所に移せず、施設内に留まるケースが多数。

- 物資不足から清潔を保つことが難しく、褥瘡や感染症リスクが高まった。

教訓

- 備蓄は入居者+職員分が必須。職員が倒れては入居者を守れない。

- 在宅避難を前提とした備え が不可欠。避難所に移れない現実を踏まえる必要。

- 清潔維持の代替手段 を持っていれば感染症リスクを大幅に減らせた。

熊本地震(2016年)の事例と教訓

発生当時の状況

- 建物に被害を受け、施設内に留まれないケースが発生。

- 入居者を他の避難所や介護施設へ移送する必要が生じた。

- 交通網の混乱により搬送に時間がかかり、職員の負担が増大。

対応の課題

- 移送手段やルートの確保が十分でなかった。

- 避難先の受け入れ体制が整っていない場合が多かった。

- 入居者の医療的ニーズ(酸素・投薬など)を移送時にどう維持するかが大きな課題。

教訓

- 地域や他施設との連携協定 が不可欠。応援職員や受け入れ先を事前に確保しておく必要。

- 避難車両や搬送器具の準備 が必須。特に寝たきり高齢者の搬送は事前想定が不可欠。

- 医療と介護の連携 が生命線になる。

能登半島地震(2024年)の事例と教訓

発生当時の状況

- 長期間にわたる停電・断水が発生。

- 雪による寒さも重なり、入居者・職員双方の疲労が深刻化。

- 水不足で清潔維持が困難になり、入居者の不安や体調悪化につながった。

対応の課題

- トイレや入浴ができず、衛生環境が著しく悪化。

- 介護職員は体拭きや排泄ケアに追われ、疲労困憊に。

- 電源が確保できず、医療機器や通信が途絶する施設もあった。

教訓

- 少ない水で清潔を保てるケア機器 が導入されていた施設では、入居者の安心度が高かった。

- 電源確保(ポータブル蓄電池など) は清潔ケア・医療機器・通信のすべてを支える基盤。

- 災害が長期化する視点 を持つことが重要。

事例から導かれる実践ポイント

- 備蓄は「入居者+職員分」確保する

- 入居者だけでなく、職員用の食料・水・衛生用品も忘れずに。

- 在宅避難を前提にする

- 移送が困難な現実を踏まえ、施設内で数日間生活を継続できる体制を整える。

- 地域・他施設・行政との連携協定

- 物資や人材を融通できる協力体制を平時から築く。

- 清潔維持の手段を確保する

- 体拭きだけでなく、少量の水で全身を洗えるケア機器 を備えると、入居者と職員の双方に安心をもたらす。

- 訓練で課題を洗い出す

- 机上の想定だけでなく、実際に搬送・避難・物資利用をシミュレーションする。

自施設に取り入れるためのチェックリスト

- 過去の災害事例を職員全員で共有しているか

- 自施設の立地リスク(津波・洪水・土砂災害など)を明確化しているか

- 災害時に外部からの応援を受け入れる協定を結んでいるか

- 入居者が安心できる清潔環境をどう維持するか準備しているか

- 職員用備蓄を整備しているか

まとめ

介護施設のBCPは「想定」だけでは不十分で、過去の災害から学んだ実践的な改善 を反映させることが何よりも大切です。

東日本大震災では「備蓄不足」、熊本地震では「連携不足」、能登半島地震では「長期化への備え不足」が浮き彫りになりました。

これらの教訓を自施設のBCPに落とし込み、入居者と職員が共に安心できる環境 を整えていきましょう。

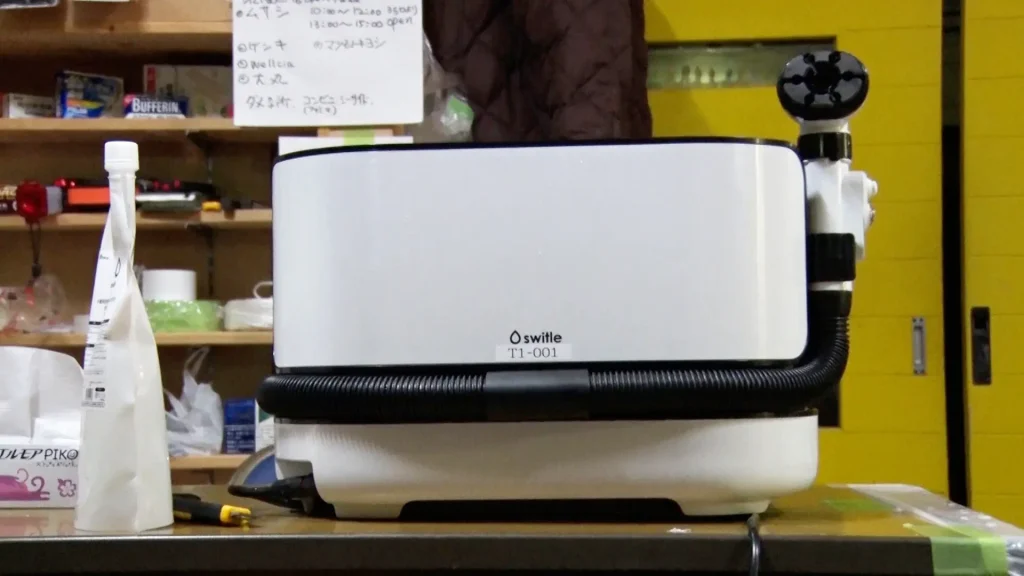

スイトルボディのワンポイント!

震災時にも活躍する

節水機能

いざという震災時でも身近にあれば家族も安心

能登半島地震の時の様子↓

石川県珠洲市からの要請を受けて、スイトルボディを被災地の現地へ持ち込みました。二週間ほど入浴できていなかった方がたくさんおられ、非常に喜んで頂きました。

突然の災害、断水に備え、個人宅や介護施設で危機管理のひとつとしても利用されています。

すでに被災地でもスイトルボディは活躍しているように、約1リットルの少ない水で全身の「予洗い→洗身→すすぎ」まで対応可能。

いざという震災時にも自宅で体を洗える安心に備えることができます。