介護施設では、地震や台風、大雨などの自然災害だけでなく、火災や津波、土砂災害といった突発的なリスクも常に隣り合わせです。これらの災害は、時として「施設内で待機する」選択では対応できず、速やかな避難行動 が必要になることがあります。

しかし、介護施設には歩行が困難な方、車椅子利用者、寝たきりの方など、自力での避難が難しい入居者が多く生活しています。職員の人数にも限りがある中で、どうすれば安全かつ迅速に避難できるのか。これはBCP(事業継続計画)の中でも特に大きな課題です。

本記事では、介護施設における避難計画の必要性と、高齢者を安全に搬送するための実践的な工夫を解説します。災害時に命を守るための実行可能な避難計画づくりにお役立てください。

なぜ介護施設に避難計画が必要なのか

自力避難が困難な入居者が多い

施設利用者の多くは、歩行補助が必要、または寝たきりの状態で生活しています。避難所まで徒歩で移動することは現実的ではなく、職員が搬送しなければならない 状況が想定されます。

火災や津波では「待機」が不可能

地震の二次災害で火災が発生した場合や、沿岸部にある施設が津波警報を受けた場合、建物内で待機することは危険です。早期の避難判断 が命を守るカギになります。

行政・地域社会との連携が必須

避難は施設内だけで完結しません。避難先の確保、移動ルート、地域の福祉避難所との連携は事前に整えておく必要があります。

避難計画の基本ステップ

- 災害の種類を想定する

- 地震、火災、津波、土砂災害、水害など、施設立地に応じたリスクを明確化。

- 避難先を決める

- 一次避難先:敷地内の安全場所(駐車場、庭など)。

- 二次避難先:地域の指定避難所や福祉避難所。

- 搬送手段を確認する

- 車椅子、ストレッチャー、担架、階段用避難キャリー。

- 避難車両の有無を確認。

- 職員の役割分担を明確にする

- 誰が誰を誘導するか、誰が連絡を取るか、誰が備品を持ち出すか。

- 訓練を行い改善する

- 実際に動いてみることで課題を発見し、計画を更新。

👉 訓練の詳細はこちら

➡ 介護施設の防災訓練・シミュレーションの進め方

車椅子利用者の避難・搬送ポイント

- スロープの有無を確認:停電でエレベーターが止まることを想定。

- 階段用避難キャリーを準備:1人の職員でも安全に階段を降ろせる専用器具。

- 複数職員での連携:安全確保のため、最低2名体制での搬送を想定。

- 避難車両の利用:送迎用のワゴン車を非常時に活用できる体制を整える。

寝たきり入居者の避難・搬送ポイント

- ストレッチャーや担架の常備:施設内の要所に配置。

- 毛布担架の活用:毛布と棒で簡易担架を作れるよう、職員全員が方法を理解。

- バギータイプ避難車両:複数人をまとめて搬送できる特殊車両の導入も検討価値あり。

- 搬送時の体位保持:褥瘡や呼吸困難を防ぐため、安楽な姿勢を確保する工夫が必要。

避難訓練に取り入れる工夫

- 災害種別ごとに訓練:火災、地震、津波など、状況ごとに異なる行動を確認。

- 職員全員の役割体験:役割を固定せず、誰でも対応できるように。

- 入居者も可能な範囲で参加:普段から避難に慣れておくことで不安を軽減。

- 地域との合同訓練:消防、自治体、近隣住民と連携して実効性を高める。

避難と清潔維持の両立

避難行動が長引くと、衛生環境の悪化が問題となります。

- 搬送時に携行できる清潔ケア用品(体拭き、マスク、手袋)をセット化。

- 少量の水で洗身できる機器を備えておくと、避難中でも快適さを維持可能。

👉 清潔維持の詳細はこちら

➡ 介護施設の衛生管理と感染症対策

家族との連携と情報共有

避難時には、家族が入居者の安否を強く気にします。

- 災害時連絡網に基づき、安否確認を速やかに発信。

- 複数の通信手段(電話、メール、SNS、FAX)を準備。

- 家族説明会で「避難計画の流れ」を事前に伝えておくと安心感につながる。

職員を守ることも計画の一部

避難行動を支えるのは職員自身です。

- 職員の家族支援体制を整える(家族優先で避難→職員が安心して勤務できるように)。

- 職員用の非常食・水・寝具を施設内に確保。

- 精神的負担を軽減するため、心理的支援の仕組みも検討。

まとめ

介護施設の避難計画は、火災や津波など「施設を離れざるを得ない状況」に備えるために欠かせません。

車椅子や寝たきりの入居者をどう搬送するか、職員の役割をどう割り振るかを事前に計画し、訓練を繰り返すことで初めて実効性が生まれます。

災害時に入居者の命を守るため、避難計画をBCPの中核として整備しましょう。

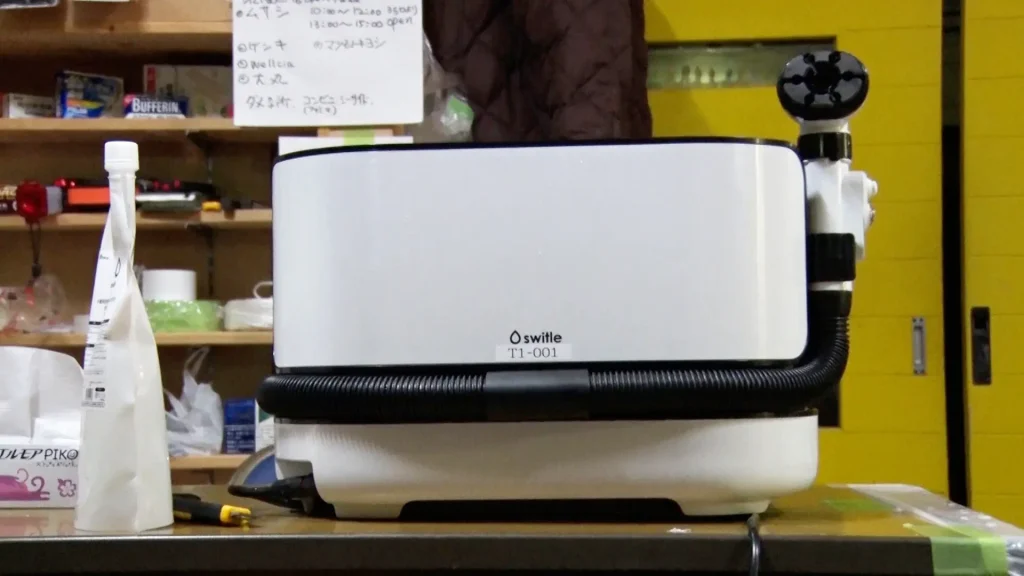

スイトルボディのワンポイント!

震災時にも活躍する

節水機能

いざという震災時でも身近にあれば家族も安心

能登半島地震の時の様子↓

石川県珠洲市からの要請を受けて、スイトルボディを被災地の現地へ持ち込みました。二週間ほど入浴できていなかった方がたくさんおられ、非常に喜んで頂きました。

突然の災害、断水に備え、個人宅や介護施設で危機管理のひとつとしても利用されています。

すでに被災地でもスイトルボディは活躍しているように、約1リットルの少ない水で全身の「予洗い→洗身→すすぎ」まで対応可能。

いざという震災時にも自宅で体を洗える安心に備えることができます。