災害時、介護施設の最前線に立つのは介護職員です。停電や断水、衛生環境の悪化、避難の必要性など、同時多発的に起こる課題に向き合いながら、入居者の命と生活を守らなければなりません。

しかし介護職員もまた被災者です。家族の安否を気にかけながら長時間勤務を続ける状況は、心身に大きな負担を与えます。

この記事では、災害時に介護職員が直面する具体的な課題と、施設が用意すべき支援体制について解説します。

災害時に介護職員が直面する主な課題

1. 人員不足

- 災害時には交通機関の停止や道路寸断で出勤できない職員が出ます。

- 家族の避難を優先する必要がある職員もおり、シフト通りに人が揃わないのが現実です。

2. 長時間勤務による疲労

- 出勤できた職員に負担が集中し、連続勤務が発生します。

- 睡眠不足や過労は介助事故や判断ミスにつながりかねません。

3. 心身のストレス

- 入居者の安全と同時に、自分や家族の不安にも対応しなければならない。

- 強い緊張状態が続き、メンタル不調を引き起こすリスクがあります。

4. 生活物資の不足

- 職員自身の食事や水が足りないと、勤務を継続すること自体が困難になります。

- 自分の家族の生活を案じながら働くことは、大きな心理的負担です。

職員を守るための支援体制

職員用備蓄の確保

- 入居者分だけでなく、職員自身の食料・水・寝具・衛生用品 を準備しておく。

- 携帯充電器や簡易寝具も職員継続勤務を支える重要な要素。

家族支援の仕組み

- 職員の家族が利用できる避難場所を事前に確保しておく。

- 家族の安否確認を優先できるルールを設け、職員が安心して勤務できるようにする。

メンタルケア

- 災害時の強いストレスに対応するため、カウンセリング体制 を整備。

- 外部の医療機関や支援団体と連携して心のケアを受けられる仕組みを作る。

人員応援体制

- 地域の介護施設同士で「相互応援協定」を結び、人材を融通できる体制を整える。

- 行政や福祉団体の協力を得て、外部支援を受け入れる準備をしておく。

災害対応マニュアルに盛り込むべき内容

- 職員の優先行動:入居者と家族の安全確保をどう両立するか。

- 最低限業務の優先順位:人員不足時でも継続すべき介助内容を明確にする。

- 交代制維持の工夫:連続勤務を避けるための最低限の休養ルール。

- 物資使用ルール:入居者・職員双方で公平に使える管理体制。

- 外部支援の受け入れ方法:行政や他施設からの応援をどう取り入れるか。

過去の災害から学ぶ教訓

東日本大震災

- 多くの職員が家族を心配しながら施設に泊まり込み勤務。

- 職員への物資供給が遅れ、疲弊が深刻化。

熊本地震

- 応援職員の派遣が行われ、人員不足を補った事例がある。

- 職員間の連携強化が業務継続の鍵となった。

能登半島地震

- 水や電気の不足により清潔ケアが困難となり、職員の疲労が顕著。

- 「入居者を守るには職員を守る」ことの重要性が浮き彫りに。

清潔ケアと職員負担軽減の工夫

災害時に負担が大きい業務の一つが「清潔維持」です。

- 体拭きやドライシャンプーでは限界があり、時間と労力を要します。

- 少量の水で全身を洗浄できる機器 を導入すれば、職員の負担を大幅に軽減可能です。

- 入居者の快適さを保つことで、不安の軽減や感染症予防にもつながります。

👉 詳細はこちら

➡ 介護施設の衛生管理と感染症対策|災害時に清潔を守る工夫

まとめ

介護職員は、災害時に入居者を守るため最前線に立ち続ける存在です。しかし、同時に自らも被災者であり、人員不足・長時間勤務・心身のストレス・物資不足 といった多くの課題に直面します。

入居者を守るためには、まず職員を守ることが不可欠です。職員用備蓄、家族支援、メンタルケア、人員応援体制をBCPに組み込み、職員が安心して勤務できる環境を整えることが、最終的に入居者の安全と生活を守る力になります。

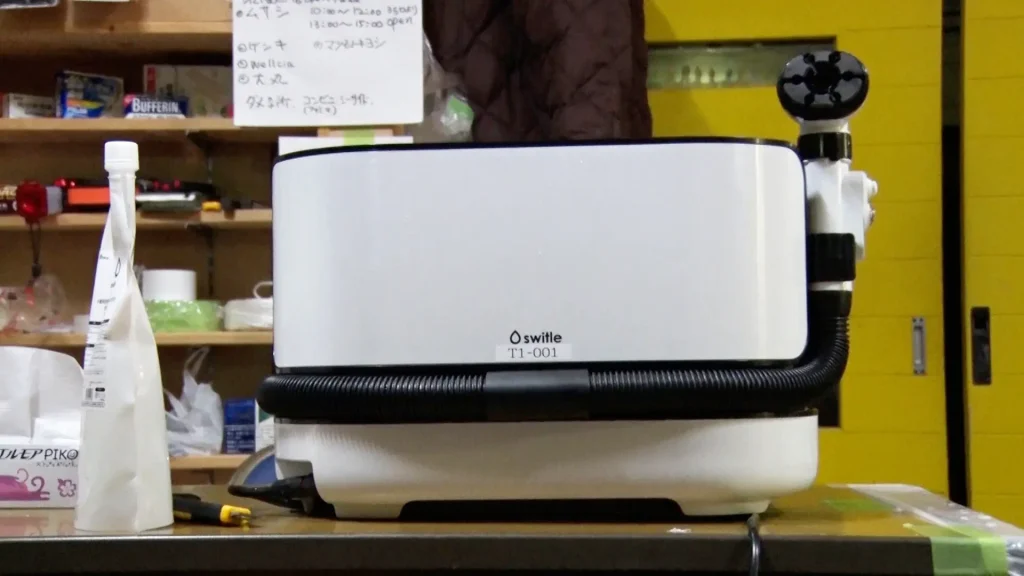

スイトルボディのワンポイント!

震災時にも活躍する

節水機能

いざという震災時でも身近にあれば家族も安心

能登半島地震の時の様子↓

石川県珠洲市からの要請を受けて、スイトルボディを被災地の現地へ持ち込みました。二週間ほど入浴できていなかった方がたくさんおられ、非常に喜んで頂きました。

突然の災害、断水に備え、個人宅や介護施設で危機管理のひとつとしても利用されています。

すでに被災地でもスイトルボディは活躍しているように、約1リットルの少ない水で全身の「予洗い→洗身→すすぎ」まで対応可能。

いざという震災時にも自宅で体を洗える安心に備えることができます。