入浴介助の負担を減らしませんか?

機械浴を使えば、寝たきりや体が不自由な方も安心して入浴でき、介護者の体への負担も軽減できます。

少しでも皆様の介護が楽になるお手伝いができれば嬉しいです。

最新情報

積み重なる洗い残し、

増していくニオイ、

進んでいく肌荒れ...

清潔さは日々の環境づくりから。

積み重なる洗い残し、

増していくニオイ、

進んでいく肌荒れ...

清潔さは日々の環境づくりから。

全身の洗身が約15分。

洗髪もベッド上で可能。

ちょっとした汚れを綺麗にしてあげたいときでも、ササッと洗浄ができる介護用洗身用具。

本ページで詳細をご紹介中▼

機械浴の種類とは

機械浴の種類には主に3種類です。入浴が難しい方に安全で快適な入浴を提供するための設備です。以下のような種類があります。

| 種類 | 特徴 | 対象者 |

|---|---|---|

| ストレッチャー浴 | 寝たままの姿勢で入浴可能。ベッド型のストレッチャーを使用し、安全性と快適性を確保。 | 体を動かすことが難しい方や重度の介護が必要な方。 |

| チェア浴 | 座った状態で入浴可能。椅子型の機器を使用し、車いす利用者や座ることができる方に適した設計。 | 車いす利用者、自力で座ることが可能な方。 |

| シャワー浴・部分浴 | 全身浴が難しい場合に特定の部位を洗浄する方法。自宅でも導入しやすく、簡単に使用可能。 | 部分的なケアが必要な方、全身浴が難しい方。 |

介護の入浴介助で利用される機械浴とは

機械浴とは、介護が必要な方が浴槽に入る際に、専用の機械を使って入浴を補助する方法です。

高齢者や体が不自由な方に対して、安全かつ快適に入浴を提供するために福祉施設や介護現場で広く導入されています。

機械浴は、「チェアー浴」や「ストレッチャー浴」などの種類があり、利用者の身体状況に応じて使い分けられます。

これにより、入浴中の転倒や事故を防ぎ、介護者の負担も軽減されます。

転倒リスクや体力的負担への配慮

入浴は、健康維持や心身のリフレッシュに重要ですが、要介護者にとっては転倒のリスクや体力的な負担が伴います。

特に、自分で座ることが難しい方にとっては、通常の浴槽での入浴は困難です。

そこで、機械浴が役立ちます。

機械浴は、体を支える機械(リフトなど)を使って安全に浴槽に入れる仕組みです。

以下のような利点があります。

- 転倒や溺れるリスクの軽減

- 介助者の負担が減る(持ち上げたり支える必要が少ない)

- 利用者のプライバシーの確保

介護の現場では、安全性と効率性が求められるため、機械浴の導入が進んでいます。

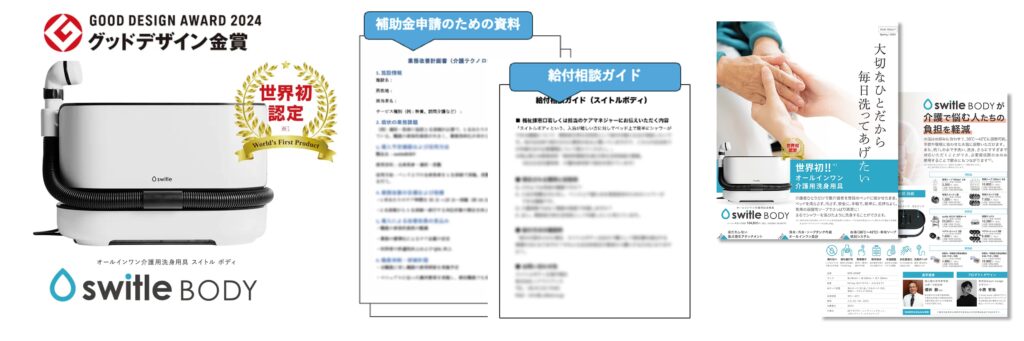

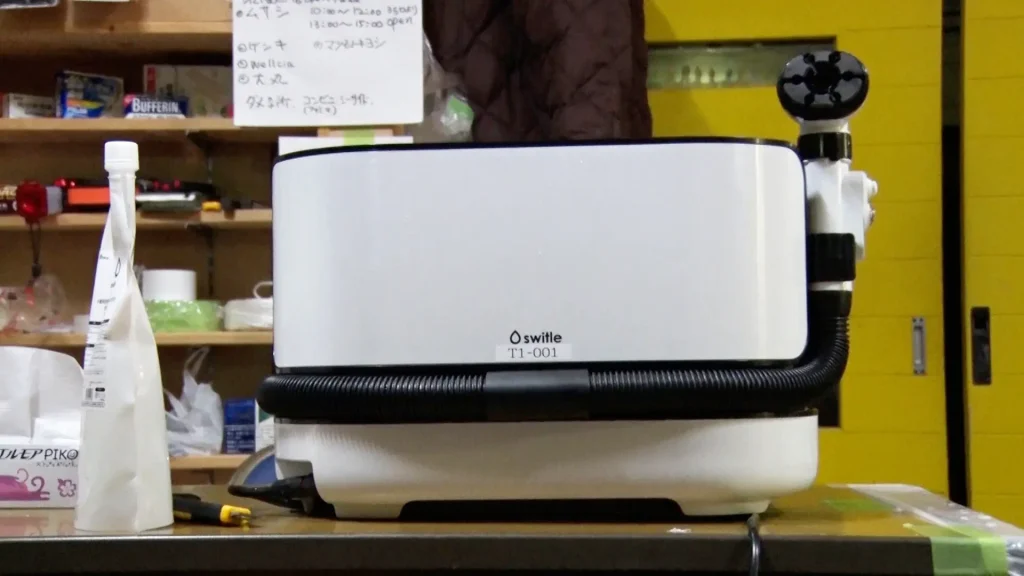

ベッドで洗身できるシャワー|介護用洗身用具スイトルボディ

ベッドに寝たままシャワーで洗身・洗髪ができる介護用洗身用具『スイトルボディ』は、移動が難しい方の清潔を守る心強い味方です。介護者の入浴負担を軽減し、要介護の方の快適さも大切にします。お湯の温度調節幅拡大とスポンジヘッドの肌触りが改善しバージョンアップしました。

高齢者への配慮

高齢者の場合は、少しの動きでも転倒やケガにつながる可能性があるため、介助にはより慎重な配慮が必要です。

機械浴は「大型のベビーバス」のような役割を果たし、椅子やストレッチャーに乗せた状態でお風呂に入ることができます。

体を支える部分がしっかりしているので、利用者もリラックスしやすく、安心して入浴できます。

機械浴の種類

- チェアー浴

- 車いすのような専用の椅子に座ったまま入浴します。

- 比較的自力で座れる方に向いています。

- ストレッチャー浴

- ストレッチャー(担架)の状態で寝たまま入浴する方法です。

- 自力で座れない方や、寝たきりの方が対象です。

どちらの方法も移動式の浴槽や固定型の大型浴槽で利用できます。

今後ますます高齢化が進む中で、機械浴は介護現場に欠かせない存在となっていくでしょう。

入浴介助のストレッチャーとは

ストレッチャー浴とは、寝たままの状態で入浴する方法で、座ることが難しい方や寝たきりの方に向けた入浴介助機器です。

ストレッチャー(担架)のような形状をしており、昇降機能やスライド機能を備えているため、安全で快適に入浴できる仕組みとなっています。

特別養護老人ホームや介護施設で多く導入されており、自宅でも設置が可能なタイプもあります。

身体的と精神的への配慮

高齢者や要介護者にとって、入浴は身体的にも精神的にも重要な時間です。

しかし、座った姿勢を維持することが難しい方にとっては、通常の浴槽ではリスクが伴います。

ストレッチャー浴は、寝たまま入浴できることで、転倒や溺れるリスクを最小限に抑えます。

さらに、ストレッチャー浴は、臀部や背中など普段は見えにくい部分の皮膚状態を確認しやすいため、褥瘡(床ずれ)や皮膚の異常を早期に発見するのにも役立ちます。

また、入浴がストレスにならないよう、利用者への細やかな声掛けや負担の少ない体位保持が可能です。

ストレッチャー浴の使用イメージ

イメージとしては「大型のベッドがお風呂にそのまま入る」と考えてみてください。

たとえば、病院で手術を終えた後、ストレッチャーに乗った状態で運ばれる場面がありますよね。

それと同じように、ストレッチャーに寝かせたまま、浴槽の中にスライドして入るという仕組みです。

ある介護施設では、ストレッチャー浴を導入したことで、スタッフの腰痛リスクが減少し、利用者もリラックスして入浴できるようになったとされています。

また、体を無理に動かさないので、利用者の負担が減り「お風呂が楽しみになった」という声もあります。

ストレッチャー浴の特徴とメリット

- 1. 安全性が高い

- ストレッチャー浴は寝たままの状態で入浴できるため、転倒や滑りなどのリスクがほとんどありません。

- 2. 介助者の負担軽減

- 介助者は利用者を持ち上げたり、座位を保たせる必要がなくなるため、体への負担が大幅に軽減されます。

- 3. 皮膚の観察が容易

- 寝た状態で全身を観察しやすく、皮膚トラブルの早期発見につながります。

- 4. 寝たきりの方でも快適に入浴可能

- 通常の入浴が難しい方でも、安心して快適に入浴できます。

デメリットや注意点

- 1. 設置スペースが必要

- ストレッチャー浴槽は大型であるため、十分なスペースの確保が必要です。施設での設置が多いですが、自宅用にはコンパクトなタイプも販売されています。

- 2. 機械音への配慮が必要

- 昇降時の金属音や振動が不快に感じられる場合があるため、介助者が気を配る必要があります。

- 3. 視界の制限

- 利用者は寝たままの状態で入浴するため、天井しか見えず景色が限られることがあります。このため、入浴時の環境作りが大切です。

入浴介助の一般浴とは

一般浴とは、介護施設などで利用される共同浴場形式の入浴方法です。自分で歩くことができる利用者が対象であり、複数の利用者が一度に入浴します。

介護スタッフが数名体制で、短時間で多くの利用者に対応できる効率的な入浴方法です。

ただし、プライバシーが制限されるため、近年は個浴(1人ずつ入浴する方法)を好む傾向が強まっています。

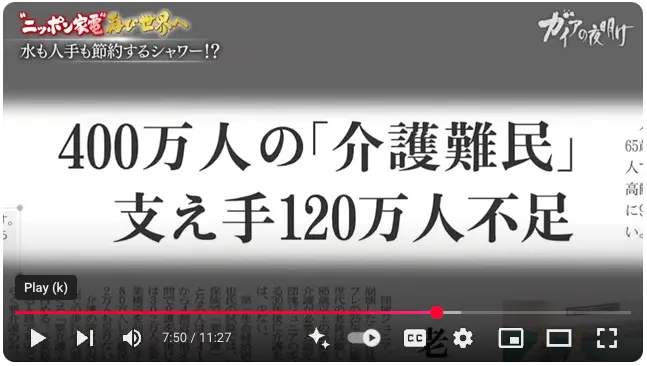

介護スタッフの負担軽減と人員不足を補う

入浴は身体を清潔に保つだけでなく、リラックスや健康促進にも欠かせない重要なケアです。

しかし、介護施設では利用者が多く、全員を個別に入浴させるのは難しいため、限られたスタッフで効率よく対応する必要があります。

そこで登場するのが一般浴であり、流れ作業的に多くの利用者を対応できるメリットがあります。

一般浴は、自立度が比較的高い方が対象となり、自分で座れる、立ち上がれる方が利用します。

介護度が低い方が中心となるため、介助するスタッフの人数も少なくて済むのが特徴です。

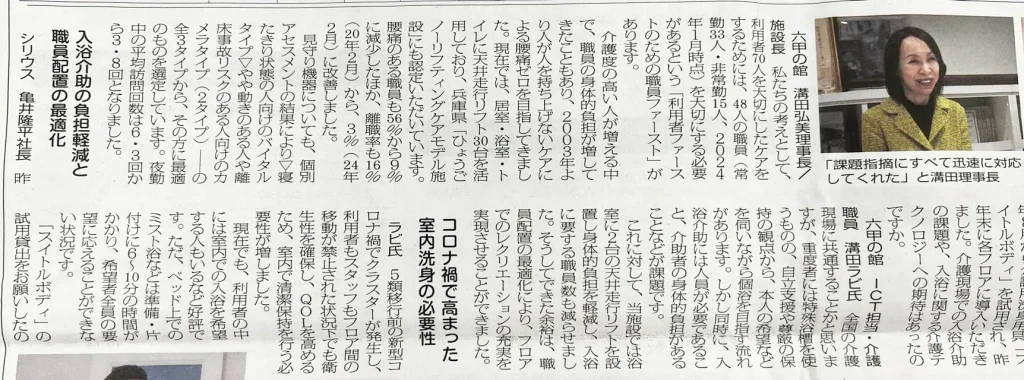

シルバー産業新聞に「特別養護老人ホーム六甲の館」の溝田弘美理事長との対談記事が掲載されました。

シルバー産業新聞1月10日号に社会福祉法人弘陵福祉会「特別養護老人ホーム六甲の館」の溝田弘美理事長との対談記事が掲載されました。

一般浴のメリット

- 1. 効率的な入浴介助が可能

- 短時間で多くの利用者に対応できるため、介護施設の負担が軽減されます。

- 2. スタッフの人数が少なくても対応可能

- 個浴に比べて、少ないスタッフで多くの利用者を対応できるのが特徴です。

- 3. 自立度の高い方が対象

- 介護度が比較的低い方が対象のため、入浴中の安全性が高いです。

- 4. 設備のコストが低い

- 個浴や機械浴と比べて特別な設備が不要なため、導入コストを抑えることができます。

一般浴のデメリット

- 1. プライバシーが少ない

- 他の利用者と同時に入浴するため、プライバシーが確保されにくいのが課題です。プライバシーを重視する方にとっては、抵抗感がある場合もあります。

- 2. 介助が必要な方には不向き

- 座ることが難しい、立ち上がれない方は、ストレッチャー浴や機械浴が必要となります。そのため、要介護度が高い方は一般浴を利用できません。

- 3. スタッフの負担が大きくなる場合がある

- 短時間で多くの利用者を介助するため、スタッフの負担が集中しやすい傾向があります。特に人手不足の施設では、スタッフへの負担が増加します。

特浴とは

特浴(機械浴)は、自力での入浴が難しい方のために、機械や装置を活用して安全に入浴をサポートする方法です。寝たきりの方や立ち上がることが難しい方が対象で、介護施設や在宅介護の現場で広く利用されています。

特浴には、ストレッチャー浴・チェアー浴・リフト浴などの種類があり、利用者の身体状況に応じて選ばれます。

特浴とは機械浴の総称

入浴は体を清潔に保ち、感染症予防やリラックス効果がある重要なケアですが、高齢者や体の自由がきかない方にとっては、大きな負担になります。

特浴は介助者の負担を減らしつつ、利用者の安全を確保する仕組みとして活用されます。

例えば、転倒のリスクがある方や、座ることができない方に対して、無理に座らせたり立たせたりする必要がないため、入浴中の事故を防げます。

さらに、特浴を利用することで、利用者の体調に合わせて入浴頻度を調整できる点もメリットです。

特浴の種類

| 種類 | 特徴 |

|---|---|

| 1. ストレッチャー浴 |

|

| 2. チェアー浴 |

|

| 3. リフト浴 |

|

特浴のメリット

- 1. 転倒リスクの軽減

- 無理に体を動かさずに入浴できるため、入浴中の事故を防ぐことができます。

- 2. 介護者の負担軽減

- 持ち上げたり支えたりする必要がなく、介助者の腰痛や疲労を防ぎます。

- 3. 利用者の安心感

- 無理のない姿勢で入浴できるため、利用者もリラックスしやすくなります。

- 4. 皮膚トラブルの発見

- ストレッチャー浴では背中や臀部など、普段見えない部分の皮膚状態を確認しやすくなります。

特浴のデメリット

- 1. 機械音への不安

- ストレッチャーやリフトの昇降時に生じる金属音や動作音が利用者を不安にさせる可能性があります。

- 2. プライバシーの確保が難しい

- 他の利用者と同時に入浴する場合があるため、個浴に比べてプライバシーが少ないことがあります。

- 3. 導入コストが高い

- 機械浴は設備導入費用が高額であるため、全ての施設や家庭で導入するのが難しい場合があります。

入浴における課題の整理

入浴介助は、利用者の安全を保しながら清潔を保重要なケアですが、介護者にとっては身体的・精神的な負担が大きい業の一つです。ここでは、入浴に関連する課題を整理し、解見つのポイントを紹介します。

課題を詳しく掘り下げて見る

課題1:転倒や事故のリスク

入浴中は、利用者が滑りやすい床や浴槽で転倒するリスクがあります。特にストレッチャー浴では、柵や安全ベルトを使用しても、皮膚が弱い方の場合は柵による皮膚剥離が起こる可能性があります。また、機械の操作ミスによる事故も注意が必要です。

- 解決策:柵や安全ベルトにタオルを巻いて保護する、湯温を適切に調整する、機械の操作手順を徹底する。

課題2:介護者の身体的負担

入浴介助は、利用者を移乗させたり支えたりするため、介護者の腰や体に大きな負担がかかります。特に濡れた環境では、通常よりも力が必要になるため、負担が増加します。

- 解決策:補助具やリフトを活用し、移乗時の負担を軽減する。介護者が無理な姿勢を取らないよう、ボディメカニクスを意識する。

課題3:利用者の心理的負担

入浴はプライバシーが関わるため、利用者が羞恥心を感じることがあります。また、機械音や慣れない環境が不安を引き起こす場合もあります。

- 解決策:同性の介助者を配置する、利用者に声掛けを行い安心感を与える、機械音を最小限に抑える工夫をする。

課題4:設備やスペースの制約

特浴を導入する際には、設置スペースや設備条件が課題となることがあります。特にストレッチャー浴やリフト浴は広いスペースが必要です。

- 解決策:施設のースに合った浴槽を選ぶ、将来の利用者の身体状況を見据えて設備を討する。

課題5:介護者の精神的負担

入浴介助は、利用者の安全を守りながら行う重要なケアですが、介護者にとっては精神的な負担が大きい業務の一つです。特に、利用者の安全確保やプライバシー保護、そして自立支援と介助のバランスを取る中で、介護者は多くの葛藤やプレッシャーを感じることがあります。

精神的負担の具体例

- 安全面へのプレッシャー:入浴中の転倒や事故を防ぐため、常に注意を払う必要があります。特に、滑りやすい環境での介助は、些細なミスが重大な事故につながる可能性があるため、精神的な緊張が続きます。

- 倫理的ジレンマ:利用者の自立を尊重しつつ、必要な介助を行う中で、「これで良かったのだろうか」と悩むことが多いです。例えば、利用者が羞恥心を感じる場面では、どのように対応すべきか迷うことがあります。

- コミュニケーションの難しさ:認知症の方や意思疎通が難しい利用者の場合、入浴を拒否されることもあり、介護者はその対応に苦慮します。

精神的負担を軽減するための工夫

介護者の精神的負担を軽減するためには、以下のような工夫が有効です。

- チームでの協力:入浴介助を複数人で行い、役割分担を明確にすることで、個人の負担を減らすことができます。

- 適切な設備の活用:リフト浴やストレッチャー浴などの機械浴を導入することで、介助の負担を軽減し、精神的な余裕を持つことができます。

- 研修や相談の場の提供:介護者が抱える悩みや不安を共有できる場を設けることで、精神的なサポートを行います。

- 利用者との信頼関係の構築:利用者の気持ちに寄り添い、安心感を与えることで、入浴介助がスムーズに進むようになります。

入浴介助における精神的負担は、介護者の健康や業務の質に大きく影響します。そのため、適切な設備の導入やチームでの協力、そして介護者自身のケアが重要です。介護者が安心して働ける環境を整えることで、利用者にとってもより良いケアが提供できるようになります。

課題整理の重要性

入介助における課題を整理、優先順位をつけることで、効率的かつ安全な介助が可能になります。例えば、転倒リスクを最優先に考え、次に介護者の負担軽減を図るといった方法です。課題を明確にすることで、利用者と介護者の双方にとってより良い入浴環境を整えることができます。

入浴介助は、利用者の健康維持と介護者の負担軽減の両方を考慮する必要があります。課題を整理し、切対策を講じることで、安全で快適な入浴を実現できます介護に携わる方々が少しでも安心して業務に取り組めるよう、課題解決に向けた取り組みを進めていきましょう。

最新の入浴介助の機械を紹介

入浴介助の現場では、利用者の安全と快適さ、そして介助者の負担軽減を両立させるために、最新の機器が次々と開発されています。その中でも、革新的な洗身用具が注目を集めています。

最新の洗身用具

この新しい洗身用具は、要介護者をベッドに寝かせたまま、ベッドや衣服を濡らさずに全身を洗浄できる機器です。

お湯と専用ソープを使用し、洗浄と同時に汚れた水を吸引する仕組みを持っています。これにより、入浴が難しい方でも清潔を保つことが可能となります。

従来の入浴介助の課題を軽減

従来の入浴介助では、要介護者を浴室まで移動させる必要があり、介助者の身体的負担が大きいものでした。また、移動中の転倒リスクや、浴室内での事故の可能性も否定できません。この洗身用具は、ベッド上での洗浄を可能にすることで、これらのリスクを大幅に軽減します。

さらに、約1リットルの水で全身の洗浄が可能であり、節水効果も期待できます。

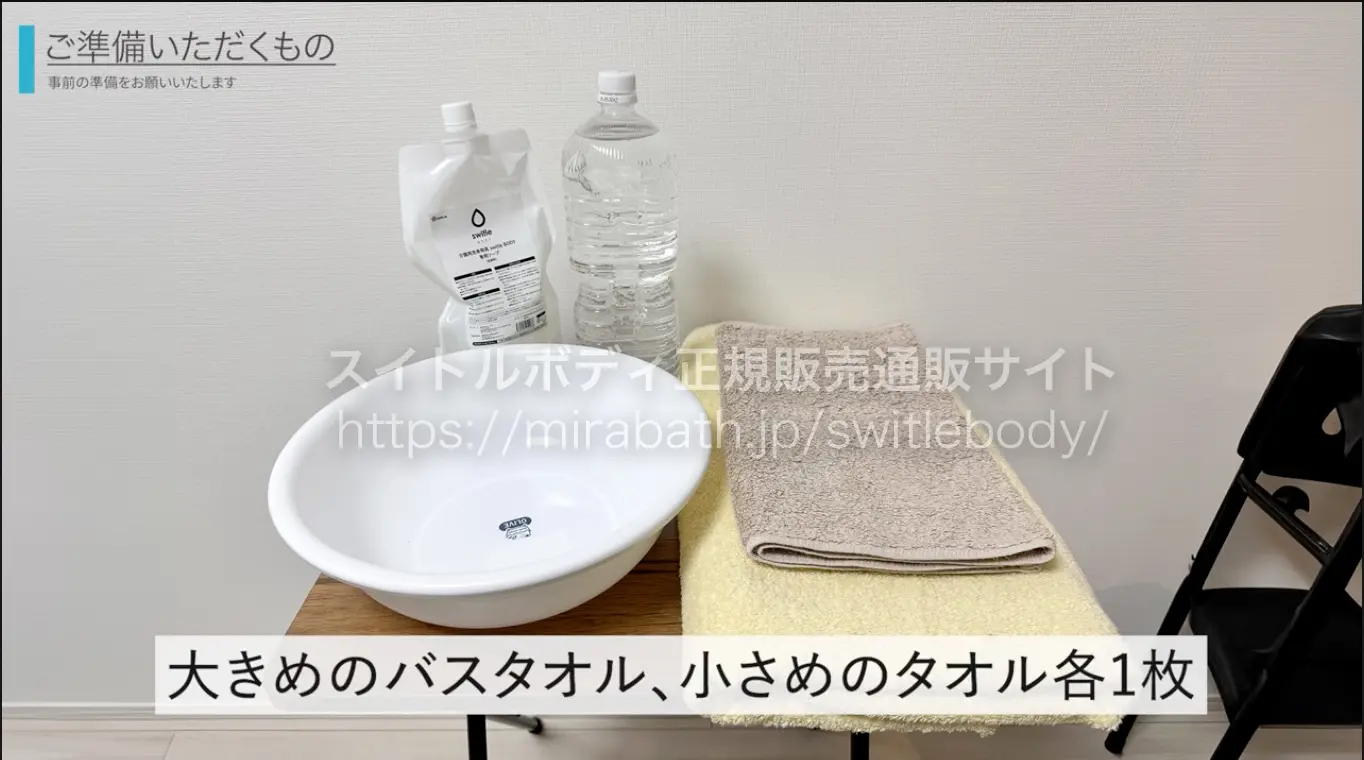

スイトルボディの使い方と利便性

スイトルボディの使い方 スイトルボディの使い方に関する具体的な手順とその利便性について紹介します。簡単に操作やお手入が可能なスイトルボディの仕組みをご覧ください。

ベッドの上で洗身できる利便性

例えば、長期入院中の患者さんや高齢者施設で生活する方々は、ベッドからの移動が難しい場合があります。この洗身用具を使用すれば、ベッド上でシャワーを浴びたような感覚で体を清潔に保つことができます。操作も簡単で、介助者一人でも対応可能なため、介護スタッフの負担も軽減されます。

ベッドで洗身できるシャワー|介護用洗身用具スイトルボディ

ベッドに寝たままシャワーで洗身・洗髪ができる介護用洗身用具『スイトルボディ』は、移動が難しい方の清潔を守る心強い味方です。介護者の入浴負担を軽減し、要介護の方の快適さも大切にします。お湯の温度調節幅拡大とスポンジヘッドの肌触りが改善しバージョンアップしました。

介護者の労力負担と時間短縮へ

最新の入浴介助機器は、利用者の安全と快適さを確保しつつ、介助者の負担を軽減することを目的として開発されています。特に、ベッド上での洗浄を可能にする洗身用具は、入浴が難しい方々にとって大きな助けとなります。これらの機器の導入により、介護の質が向上し、利用者と介助者の双方にとってより良い環境が提供されることが期待されます。

シルバー産業新聞に「特別養護老人ホーム六甲の館」の溝田弘美理事長との対談記事が掲載されました。

シルバー産業新聞1月10日号に社会福祉法人弘陵福祉会「特別養護老人ホーム六甲の館」の溝田弘美理事長との対談記事が掲載されました。

スイトルボディの

使い方動画解説

操作が簡単なだけでなく、毎回の準備や後かたづけもとてもシンプルです。

清拭や洗髪で時間をかけていたタオルの準備や温度管理がボタンひとつで。

介護する側の「労力軽減」と「心の余裕」にもつながっているとのお声をいただいています。

洗髪・清拭がラクに。

今話題のスイトルボディ

無料で送付中

介護の洗髪や清拭で疲れがたまっていませんか?

腰痛など体への負担だけでなく、洗い残しが積み重なり肌荒れやニオイの原因に。

今、多くの介護施設や個人宅で導入が進んでおり、スイトルボディは口コミでも高評価。

あなたの不安、ここでそっと軽くしませんか?

現在、本サイトの資料請求にて、補助金や介護保険について事前に知っておきたい「給付相談ガイド」など最新情報をお送りしています。

震災時にも活躍する

節水機能

いざという震災時でも身近にあれば家族も安心。

すでに被災地でもスイトルボディは活躍。約1リットルの少ない水で全身の「予洗い→洗身→すすぎ」まで対応可能。所要時間は15分程度。

いざという震災時にも自宅で体を洗える安心に備えることができます。

能登半島地震の時の様子↓

あわせて読みたい

介護の負担を減らすために。公的支援や補助金の賢い活用法を下記にまとめております。

積み重なる洗い残し、

増していくニオイ、

進んでいく肌荒れ...

清潔さは日々の環境づくりから。

お役立てください

今なら、プロが教える、寝たままできる「正しい身体の洗い方」ハンドブック~失敗しない道具選び~など、無料で資料をお送りしております。

毎日の介護にお役立てください。