介護施設において、災害は「起こるかもしれない」ではなく「いつ起こっても不思議ではない」現実的なリスクです。

地震、台風、大雨、豪雪、そして感染症の流行。災害の種類は多岐にわたりますが、共通しているのは「入居者の命と生活を守るためには、施設が止まらないこと」が最優先だという点です。

このため、国は介護施設に BCP(事業継続計画)の策定を義務化 しました。

とはいえ「BCPを作りたいけれど、何から始めればよいか分からない」という施設も少なくありません。計画書を形だけ作っても、実際に機能しなければ意味がありません。

この記事では、介護施設が 最低限押さえておくべきBCPのチェック項目 を整理しました。

停電・断水・衛生管理・防災訓練など、具体的な行動につながるポイントを一つずつ確認できます。施設全体で活用できる「実践的なチェックリスト」としてぜひお役立てください。

なぜ介護施設にBCPが必要なのか

高齢者の脆弱性

介護施設には、移動が難しい方や医療的ケアを必要とする方が多く暮らしています。一般家庭であれば避難所に移ることができても、介護施設では「その場で生活を継続すること」が前提です。つまり、施設自体が止まってしまえば、入居者の命が危険にさらされます。

行政による義務化

2024年から、介護施設にはBCP策定が義務化されています。形式的に書類を整えるだけでなく、実際に動ける計画 を整備しなければなりません。

家族や地域社会からの信頼

「この施設なら災害時も安心できる」という信頼感は、入居希望者やご家族にとって大きな安心材料です。BCPは単なる災害対策ではなく、施設経営そのものを支える基盤 といえます。

BCP策定チェックリスト|7つの柱

以下に、介護施設で必ず確認すべき 7つの柱 を挙げます。

各項目は「できているか」を確認し、できていない場合はすぐに改善のアクションを考えましょう。

1. 施設全体の基本情報整備

- 災害時の連絡網は整備されているか

- 管理者・責任者の代行体制は明確か

- 災害時の優先行動(入居者保護 → 連絡 → 設備確認)が職員間で共有されているか

- 安否確認の方法は決まっているか

👉 この段階を曖昧にしてしまうと、どんなに備蓄や機材があっても活用できません。まずは 「誰が何をするか」 を明確にしておきましょう。

2. 停電への備え

停電は、介護施設に最も深刻なダメージを与えます。

- 非常用発電機を設置・点検しているか

- ポータブル蓄電池を備えているか

- 医療機器・冷蔵庫・通信機器など、電源を優先的に供給すべき機器をリスト化しているか

- 職員が発電機・蓄電池の操作方法を理解しているか

👉 詳細解説はこちら

➡ 介護施設の停電対策|非常用電源とポータブル蓄電池の導入ポイント

3. 断水への備え

断水は「水をどう確保するか」だけでなく「清潔をどう維持するか」が課題です。

- 保存水を1人1日3リットル×3日分以上備蓄しているか

- 飲料用と調理用に分けて管理しているか

- 簡易トイレや排泄処理用の資材を準備しているか

- 入浴や洗髪ができないときの代替手段を準備しているか

👉 詳細解説はこちら

➡ 介護施設の断水対策|少量の水で衛生を守る工夫

4. 衛生管理と感染症対策

災害時、最も大きな健康リスクとなるのが「清潔の維持」です。

- 清潔維持の手順を事前に定めているか

- 寝たきりの方の褥瘡予防に必要な物品を備えているか

- 感染症が発生した場合の隔離やゾーニング計画を持っているか

- 少ない水で洗身・洗髪ができる機器を導入しているか

👉 詳細解説はこちら

➡ 介護施設の衛生管理と感染症対策|災害時に清潔を守る工夫

5. 防災訓練とシミュレーション

机上のBCPを「実際に機能する計画」にするには、訓練が欠かせません。

- 定期的に防災訓練を実施しているか

- 訓練の結果を振り返り、改善点を反映しているか

- 新人職員にも災害時の役割分担を教育しているか

- 停電・断水・衛生不良を想定した訓練を行っているか

👉 詳細解説はこちら

➡ 介護施設の防災訓練・シミュレーションの進め方

6. 入居者と家族への情報共有

- 災害時の対応方針を事前に家族へ説明しているか

- 家族との連絡手段を複数確保しているか

- 入居者本人にわかりやすく周知できる方法を検討しているか

- 災害時の施設連絡先を定期的に見直しているか

👉 災害が起きたとき、ご家族に「施設から何の連絡もなかった」という不安を抱かせないことが信頼につながります。

7. 備蓄品と物資管理

- 食料・水・医療用品の備蓄は十分か

- 消耗品(紙おむつ・手袋・マスク)は最低1週間分確保しているか

- 備蓄品の保管場所は職員全員が把握しているか

- 賞味期限や使用期限を定期的に確認しているか

👉 備蓄は「買っただけで安心」になりがちです。期限管理や補充ルールを明確にしておきましょう。

BCP策定でやりがちな失敗例

- 計画が分厚い資料になり、誰も読まない

- 職員ごとに理解度に差がある(一部のベテランしか分かっていない)

- 物資や機材が現場に届かない(倉庫に眠ったまま)

- 訓練を行っていない(机上演習だけで終わっている)

👉 BCPを「現場で使える形」に落とし込むことが、最も大切です。

まとめ

介護施設のBCPは「作って終わり」ではなく、日常業務にどう組み込むか が成功のカギです。

チェックリストを活用して、停電・断水・衛生・訓練・情報共有・備蓄など、一つひとつ確実に整備していきましょう。

災害はいつ起こるか分かりません。しかし、準備をしておくことで、入居者・ご家族・職員すべての安心を守ることができます。

関連記事のご案内

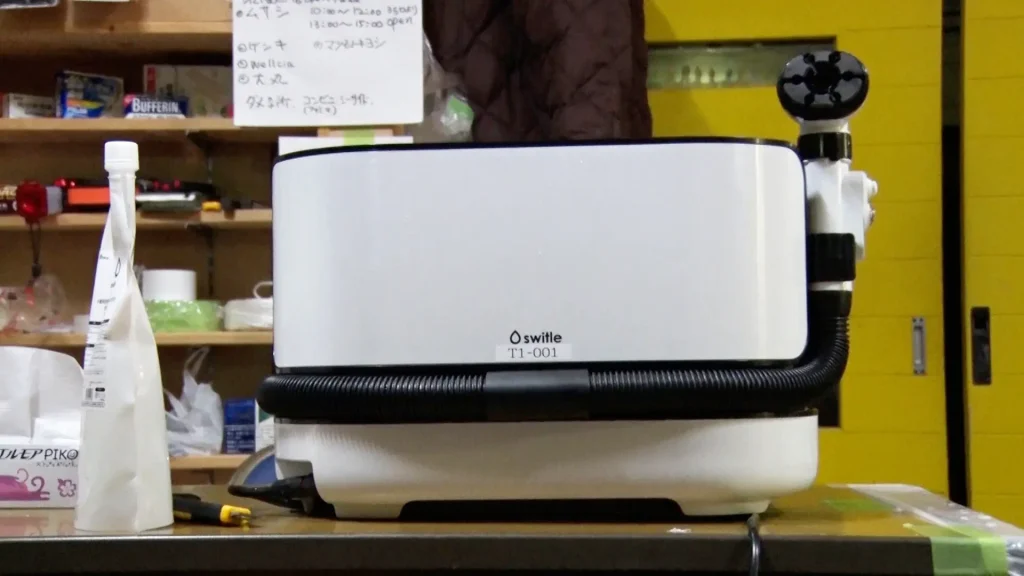

スイトルボディのワンポイント!

震災時にも活躍する

節水機能

いざという震災時でも身近にあれば家族も安心

能登半島地震の時の様子↓

石川県珠洲市からの要請を受けて、スイトルボディを被災地の現地へ持ち込みました。二週間ほど入浴できていなかった方がたくさんおられ、非常に喜んで頂きました。

突然の災害、断水に備え、個人宅や介護施設で危機管理のひとつとしても利用されています。

すでに被災地でもスイトルボディは活躍しているように、約1リットルの少ない水で全身の「予洗い→洗身→すすぎ」まで対応可能。

いざという震災時にも自宅で体を洗える安心に備えることができます。