BCP(事業継続計画)を作成しても、実際に災害が起こったときに職員が動けなければ意味がありません。介護施設では、高齢者や要介護者を守るために「机上の計画」だけでなく「実際に動く訓練」が欠かせません。

この記事では、介護施設における防災訓練の基本と、停電・断水・衛生トラブルを想定したシミュレーションの進め方をご紹介します。

なぜ防災訓練が必要なのか

- BCPは策定だけでは不十分で、実行力が伴って初めて意味を持つ

- 高齢者は急な環境変化に弱いため、初動対応が遅れると命に直結する

- 訓練を通じて職員同士の役割分担や連携を確認できる

防災訓練の基本ステップ

- 想定する災害を決める(地震・台風・水害など)

- 行動手順をシナリオ化する(停電時/断水時/避難時の流れ)

- 役割分担を明確にする(誰が声かけ、誰が搬送、誰が連絡など)

- 実地訓練を行う(机上演習 → 小規模訓練 → 全体訓練)

- 振り返りを行い改善につなげる(想定外を次回に反映)

停電を想定したシミュレーション

- 非常灯や懐中電灯をどれだけ早く配置できるか

- ポータブル蓄電池で医療機器や通信を維持できるか

- 清潔ケア機器の電源をどのように優先確保するか

断水を想定したシミュレーション

- 保存水で何日分対応できるか計算しておく

- 簡易トイレの設置場所や使用ルールを職員と共有

- 清潔を守るために少量の水をどう活用するか

衛生管理を想定したシミュレーション

- 入浴や洗髪ができないときの代替手段を確認

- 寝たきりの方の褥瘡予防や感染症予防の具体策を準備

- 「少ない水で清潔を守れる機器」をどう活用できるか

訓練を日常に取り入れる工夫

- 定例会議や職員研修で短時間の確認を習慣化

- 新人研修に災害対応の基礎を組み込む

- 普段から使っている機器を訓練にそのまま活用する

まとめ

防災訓練は、入居者の命と職員の安心を守るために欠かせません。

BCPを「実際に機能する計画」にするためには、停電・断水・衛生不良を想定したシミュレーションを繰り返し、職員全員が自然に動ける状態をつくることが必要です。

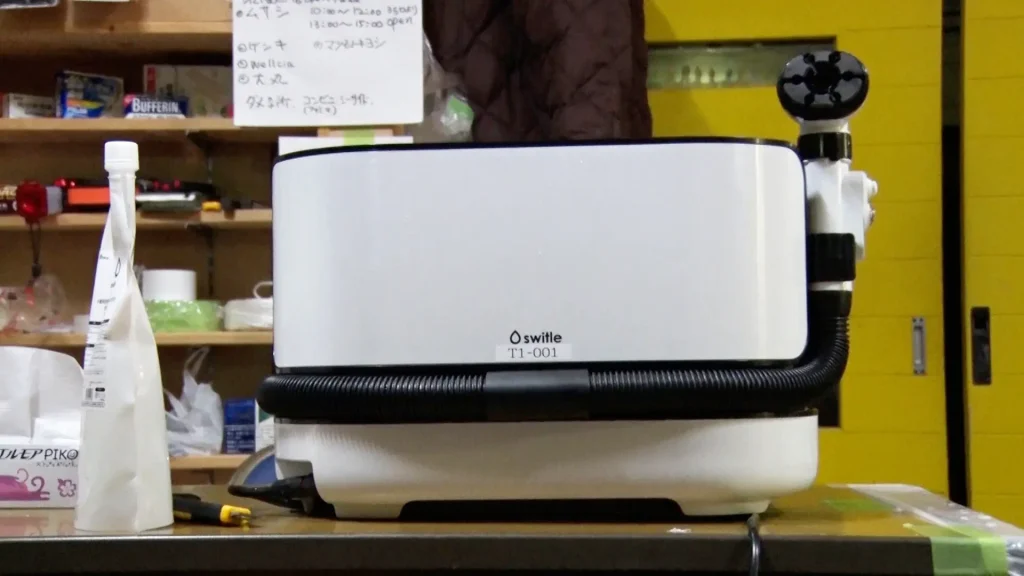

スイトルボディのワンポイント!

震災時にも活躍する

節水機能

いざという震災時でも身近にあれば家族も安心

能登半島地震の時の様子↓

石川県珠洲市からの要請を受けて、スイトルボディを被災地の現地へ持ち込みました。二週間ほど入浴できていなかった方がたくさんおられ、非常に喜んで頂きました。

突然の災害、断水に備え、個人宅や介護施設で危機管理のひとつとしても利用されています。

すでに被災地でもスイトルボディは活躍しているように、約1リットルの少ない水で全身の「予洗い→洗身→すすぎ」まで対応可能。

いざという震災時にも自宅で体を洗える安心に備えることができます。