地震や台風などの災害が発生すると、介護施設にとって最も大きな打撃となるのが「停電」です。照明や空調が止まるだけでなく、医療機器や通信機器が使えなくなれば、入居者の命や健康を直接脅かすことになります。

この記事では、介護施設が停電に備えるための代表的な対策である「発電機」と「ポータブル蓄電池」について整理し、導入時に押さえておきたいポイントをご紹介します。

停電が介護施設に与える影響

停電は、介護施設に多方面で深刻な影響を及ぼします。

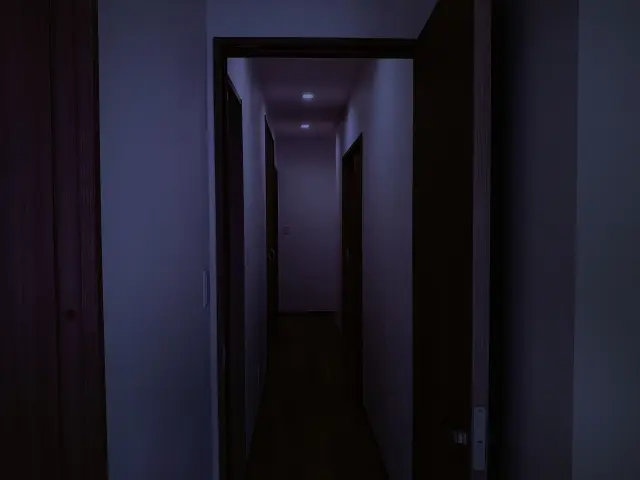

- 照明・空調が止まる

室内が暗くなり、熱中症や低体温症のリスクが高まります。 - 医療機器が停止する

酸素吸入器や吸引器などの停止は、直接命に関わります。 - 冷蔵庫が使えない

食材や薬品の保管が難しくなり、衛生管理も困難になります。 - 通信手段が途絶する

電話やWi-Fiが使えなくなり、入居者家族や行政との連絡が困難に。

こうしたリスクを踏まえると、停電対策は介護施設のBCPにおいて最優先の課題といえます。

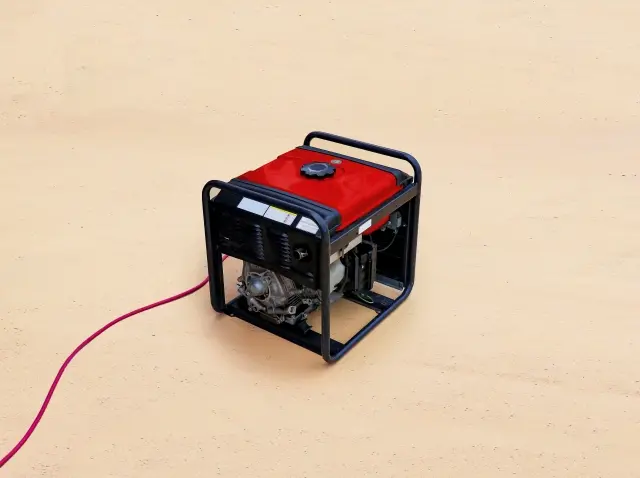

停電対策① 発電機の導入と課題

非常用発電機は、災害対策として古くから導入されてきました。

メリット

- 大出力で施設全体に電力を供給できる

- 長時間の稼働が可能

課題

- 燃料(ガソリン・軽油)の備蓄や調達が必要

- 排気や騒音の問題があり、設置場所を選ぶ

- 定期点検や試運転を怠ると、いざという時に作動しないリスク

発電機は頼れる存在ですが、「燃料が切れたら終わり」という弱点があります。そのため、他の手段と組み合わせることが重要です。

停電対策② ポータブル蓄電池の活用

近年注目されているのが、充電式のポータブル蓄電池です。あらかじめ充電しておけば、停電時にすぐに電源として使えるため、取り扱いが容易で燃料も不要です。

メリット

- 静音で屋内利用が可能

- 燃料不要で安全に使える

- UPS機能を備えた製品なら、停電時に瞬時に切り替わる

活用シーン

- 医療機器のバックアップ

- 冷蔵庫や通信機器(Wi-Fi・電話)の稼働

- 照明や扇風機など生活維持に欠かせない機器

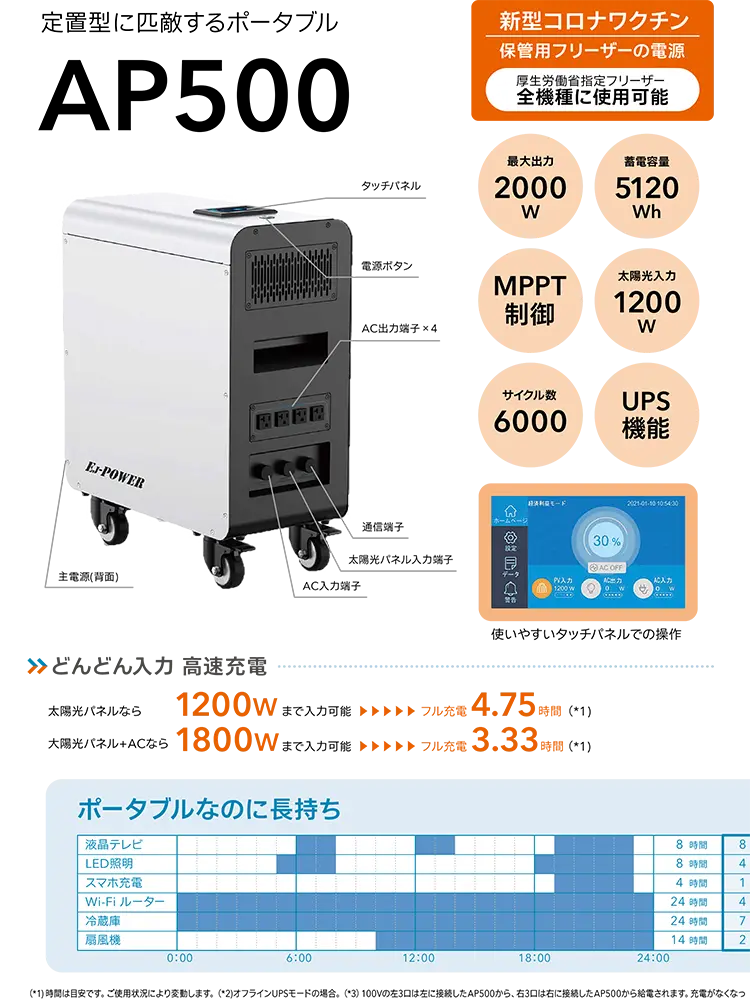

例:代表的な蓄電池

- AP500:5,120Whの大容量、UPS機能で停電時も瞬時に切替

- EJ-P3K:拡張バッテリーモジュールで容量を増やせる。オフィスや施設向けに導入実績あり

ポータブル蓄電池は単体でも役立ちますが、発電機と組み合わせることで、より安定した停電対策が可能になります。

清潔ケアを支える電源確保

災害時に見落とされがちなのが、「清潔を守るための機器」です。

停電で洗髪や洗身ができなくなると、不快感や感染症のリスクが高まります。

清潔を保つケアについては、次の記事「衛生管理と感染症対策」で詳しく紹介しますが、ここでも電源があるかどうかが大きなポイントになります。蓄電池を備えておけば、災害時にも清潔ケアの継続が可能になり、入居者に安心を届けられます。

停電対策を計画に組み込むポイント

- 発電機と蓄電池を併用する:長時間稼働を実現するには両方を組み合わせるのが現実的

- 普段から定期的に点検・充電を行う:非常時に初めて使うのでは遅い

- 職員が操作に慣れておく:マニュアルだけでなく、訓練が重要

停電はいつ起こるかわかりません。事前に準備しておくことで、入居者と職員の安心を守ることができます。

まとめ

介護施設における停電対策は、入居者の命と生活を守るための最優先課題です。

発電機とポータブル蓄電池を組み合わせることで、医療・通信・生活の最低限のラインを確保できます。

また、清潔を守るための機器も停電対策に含めることが安心につながります。

👉 続けて「断水対策」の記事をご覧ください。

災害時の「入浴問題」を解決し、経営負担も軽減する。

補助金活用・申請サポート資料を無料公開中

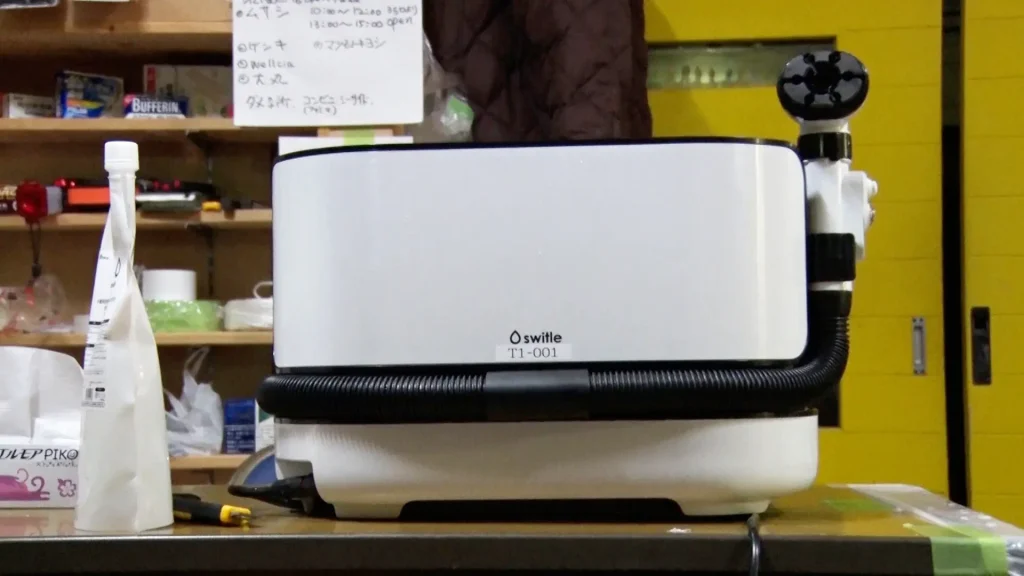

なぜ、今スイトルボディなのか(BCP対策の観点)

大規模災害発生時、限られた人員は避難誘導や安否確認に割かれ、入浴搬送などの重労働はストップします。ベッド上で身体を洗えるスイトルボディは、災害時等の「衛生用品」として認められており、断水時や人手不足時でも利用者様の清潔と尊厳を守る強力なBCPツールとなります。

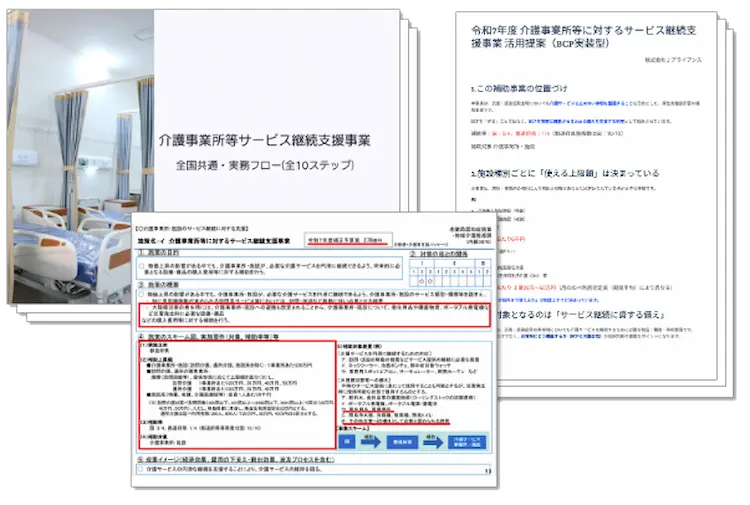

100%補助の仕組み(令和7年度 サービス継続支援事業)

本事業の「大規模災害等への備え」区分において、スイトルボディ本体および消耗品(専用ソープ・スポンジ)が補助対象となります。

- 国の補助(3/4) + 都道府県の補助(1/4) = 施設様の手出しナシ(実質100%補助)

- 補助上限目安:定員1人あたり6,000円(例:定員100名なら60万円まで) ※都道府県により要綱・時期が異なります。

私たちが「申請」まで伴走します

「興味はあるが、書類作成に時間を割けない」というお声に応え、スイトルボディ導入をご検討の施設様へ、以下の非公開ノウハウ資料を無料進呈いたします。

- 【保存版】補助金獲得のための申請10ステップ

複雑なフローを極限まで簡略化。何を、いつ、どうすれば良いかが一目でわかります。 - 【そのまま使える】サービス継続支援事業 活用提案書(BCP実装型)

稟議や申請時に必要な「なぜこれが必要なのか」というロジックを網羅した資料です。

各都道府県の公募開始タイミングを逃さないためにも、まずは資料をご請求(無料ガイドブック)にてご確認ください。

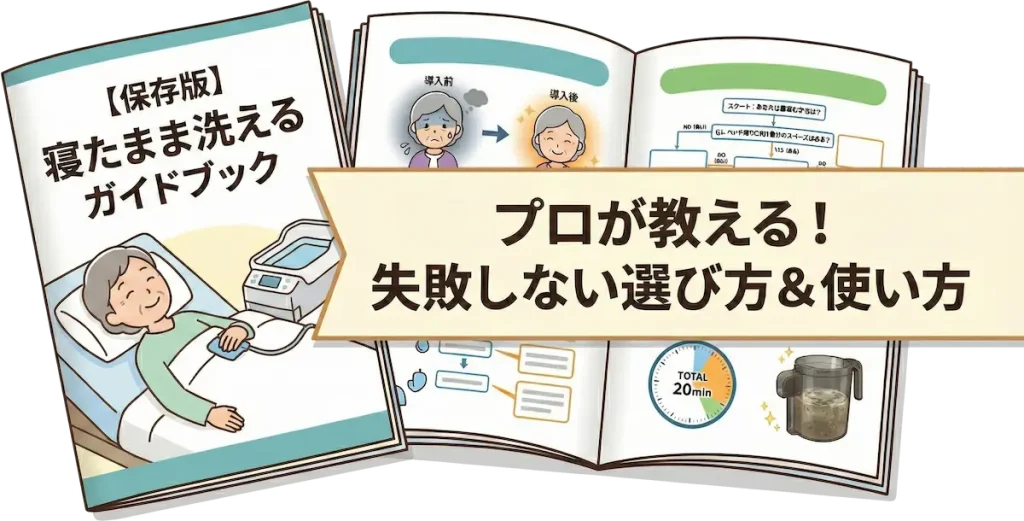

無料ガイドブックのご案内

日々の介護にお役立てください。

入浴介助に役立つ資料および補助金・給付金の申請方法など、豊富な資料を無料ガイドブックとしてお送りしております。

日々の介護にお役立てください↓

「知らなかった」で損をしないために。

補助金活用ノウハウとBCP対策事例を手に入れる

大阪、兵庫をはじめ、千葉、岡山など全国で順次情報が公開される「サービス継続支援事業」。予算上限に達し次第終了となるケースも多いため、スピードが命です。

災害時の入浴支援課題を解決し、かつコストメリットを最大化するための「申請10ステップ」と「活用提案書」は、下記のフォームよりご依頼いただけます。

スイトルボディのワンポイント!

震災時にも活躍する

節水機能

いざという震災時でも身近にあれば家族も安心

能登半島地震の時の様子↓

石川県珠洲市からの要請を受けて、スイトルボディを被災地の現地へ持ち込みました。二週間ほど入浴できていなかった方がたくさんおられ、非常に喜んで頂きました。

突然の災害、断水に備え、個人宅や介護施設で危機管理のひとつとしても利用されています。

すでに被災地でもスイトルボディは活躍しているように、約1リットルの少ない水で全身の「予洗い→洗身→すすぎ」まで対応可能。

いざという震災時にも自宅で体を洗える安心に備えることができます。