在宅で重症心身障害児(者)をケアされている場合

訪問入浴やデイサービスが利用できない時でも、親御さん一人で無理なく続けられる、新しい在宅入浴の形を下記の記事で紹介しています↓

障害児のお風呂・入浴介助|重症心身障害児も自宅で安心「抱え上げない」入浴法

ベッド上で寝たままで髪を洗う必要がある場面とは?

人は毎日、汗をかき、頭皮に皮脂やホコリがたまります。特に寝たきりの状態が続くと、頭部に湿気がこもりやすく、蒸れやかゆみ、においの原因になります。こうした不快感をそのままにしておくと、頭皮の炎症や褥瘡(じょくそう:床ずれ)のリスクにもつながってしまいます。

また、髪が洗えない状態が長く続くと、本人が「人に会いたくない」「気持ちが沈む」など、心理的な負担を抱えることもあります。

つまり、清潔を保つためだけでなく、心のケアとしても「髪を洗うこと」はとても大切なのです。

ただし、浴室に連れていくには介助が必要だったり、体力的に難しい場合もあります。そうしたときに行われるのが、ベッド上での洗髪です。

介護される側にも洗髪したい気持ちがある事例

たとえば、ある訪問看護師の方が、脳梗塞で半身が麻痺している高齢の方をケアしていたときのことです。その方は入浴介助を受けるのが週1回だけで、それ以外の日は寝たままで過ごしていました。

ある日、「今日は頭だけでも洗ってもらえないかな?」とご本人から頼まれました。

実は、前日にお孫さんが遊びに来ると聞いていて、「髪がベタベタしているのが恥ずかしい」と思っていたのです。

このように、寝たきりの人でも、「頭を洗いたい」という気持ちはちゃんとあるのです。

また、病院でも術後の方や絶対安静の方に対して、ベッド上での洗髪が行われています。看護師がペットボトルでお湯を注ぎながら、タオルと防水シートを使って丁寧に洗髪するのが一般的です。

参考記事:洗髪車と看護の実践

清潔と尊厳を守るために大切なケア

ベッド上での洗髪が必要になるのは、移動が困難なときや、本人の体力が落ちているときです。

そしてその洗髪は、単なる清潔の維持ではなく、「気持ちを前向きにするためのケア」でもあります。

次の記事では、そんな洗髪介助を行う現場で「どんな負担や悩みがあるのか」についてご紹介します。現場のリアルな声を知ることで、よりよい方法や工夫のヒントが見つかるかもしれません。

洗髪介助がつらい…現場のリアルな声と負担の理由

ベッド上での洗髪は、介護者や看護師にとっても体力的にも精神的にも負担の大きい作業です。

参考記事:ベッド上の洗髪は看護でさえ細心の注意を払っています

特に慣れていない方や一人で介助をしている方にとっては、「本当にこれでいいのか」「ケガをさせてしまわないか」と不安になることも少なくありません。

ベッド上で髪を洗う場合、まず姿勢の調整から始まります。頭の下に防水シートやタオルを敷き、首を不自然な角度にしないよう注意を払いながら体勢を整える必要があります。さらに、お湯の温度や量、流す方向にも気を配らなければなりません。

特に難しいのが「水漏れの防止」と「後片付け」です。少しでもお湯が漏れてしまえば、シーツが濡れたり、体が冷えて体調を崩すおそれがあります。

このように、技術だけでなく、神経も使う繊細なケアであることが、洗髪介助が「つらい」と感じられる大きな理由です。

在宅介護の場合

また、1人で介助をしているご家族の場合、「腰を痛めてしまった」「片手で支えながら洗うのが限界だった」といった身体的な疲労を訴える声も多く聞かれます。

特に高齢者の介護では、介助者自身も年齢を重ねていることが多く、負担はより深刻です。

たとえば、在宅で要介護の母親を看ている50代の女性の話です。はじめは「頭くらい私が洗ってあげよう」と軽い気持ちだったそうですが、いざやってみると、

- 母の体をずらすのに時間がかかる

- お湯をこぼさないようにするのに神経を使う

- 終わったあとに疲れてしまって、自分の食事を作る気力もなくなる

といった状況に直面し、「思っていた以上に大変だった」と話していました。

また、訪問看護師の中には、「一人で洗髪介助するのが不安で、毎回プレッシャーだった」という新人時代のエピソードを話す方もいます。

特に、初めて高齢者の髪を洗ったとき、「皮膚が薄くて傷つけないか心配で、緊張で手が震えた」と語っていました。

このように、ベッド上での洗髪は「誰かのためにやりたい気持ち」と「うまくできるかという不安」が常に入り混じるケアなのです。

気持ちに余裕が持てる方法を選ぶことが大切

洗髪介助が「つらい」と感じるのは、相手を大切に思っているからこそ、慎重になり、疲れてしまうという面もあります。無理をして続けてしまうと、心身ともに負担が蓄積されてしまいます。

そこで次に注目したいのが、「ケリーパッドを使わずに洗髪を行う工夫やアイデア」です。

参考記事:ベッド上での洗髪を在宅でラクにする方法

より簡単で、失敗しにくい方法があれば、介助する人の不安や疲れも軽くなります。

次の記事では、そんな負担を減らす方法について、わかりやすくご紹介します。

看護や介護で行うベッド上洗髪の正しい手順

ベッド上での洗髪は、正しい手順を守れば、安全にスムーズに行うことができます。

ポイントは、「準備」「体勢の調整」「洗髪」「後片付け」の4ステップを丁寧に行うことです。

寝たきりの方や移動が難しい方にとって、ベッド上での洗髪は清潔を保つ大切なケアです。しかし、お湯の扱いや体の支え方を誤ると、シーツが濡れてしまったり、本人に不快感や負担を与えてしまうことがあります。

そのため、流れをあらかじめ理解し、必要な道具をしっかり準備しておくことが、成功のカギとなります。

特に看護や介護の現場では、時間や安全性が求められるため、効率よく進めるための正しい手順が欠かせません。

たとえば、料理でカレーを作るとき、材料をそろえずにいきなり煮込み始めると、途中でバタバタしてしまいますよね。

洗髪も同じで、道具の準備や手順をあらかじめ頭に入れておくだけで、スムーズに進み、失敗を減らすことができます。

ベッド上での洗髪の基本手順

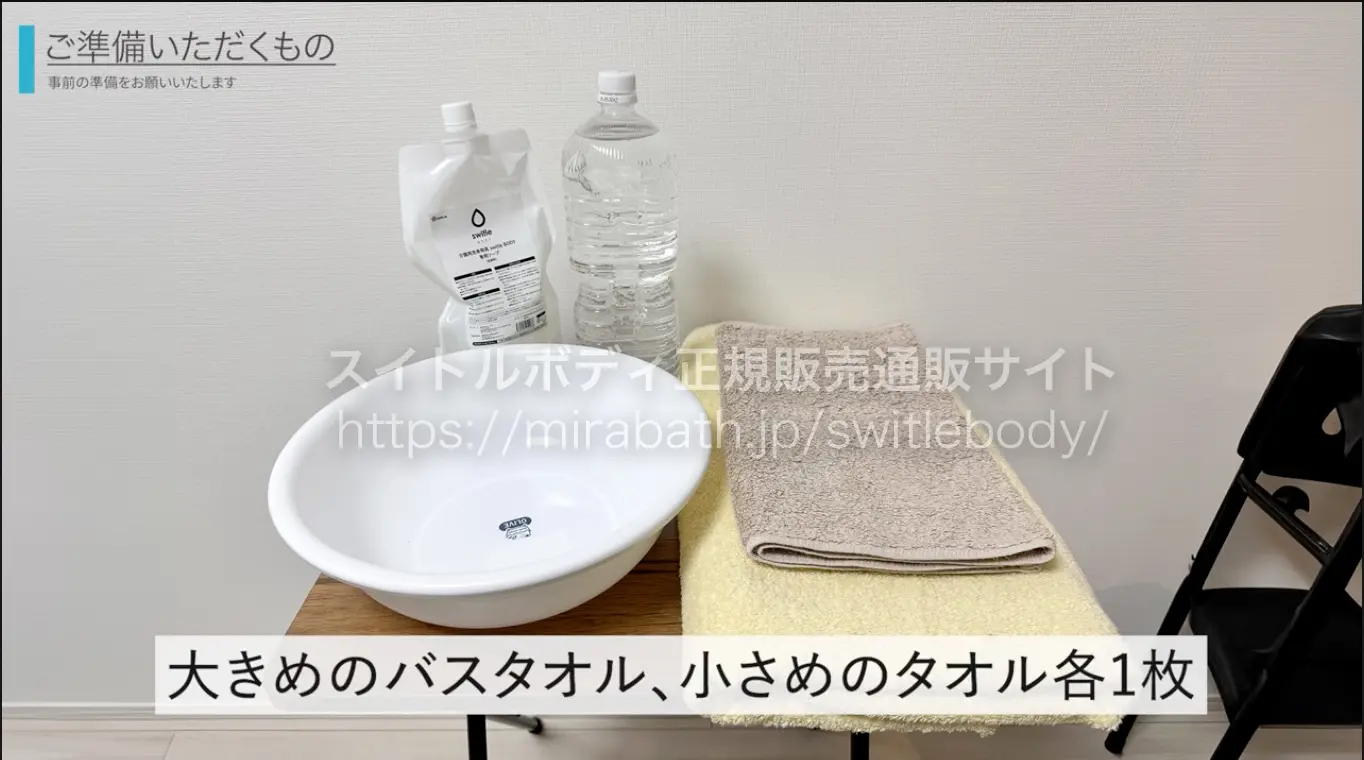

準備する道具

- バスタオル数枚

- 防水シートまたはビニール袋

- 洗面器またはお湯を入れたペットボトル

- シャンプー(洗い流さないタイプも可)

- タオル(拭き取り用)

- ドライヤー(使用可能な場合)

体勢を整える

- 頭の下にバスタオルを重ねて高さを出し、首を少し後ろに倒すようにします。

- 防水シートを首まわりと背中にしっかり敷き、シーツが濡れないようにします。

- 枕元にバケツやタオルをセットし、排水を受ける準備をします。

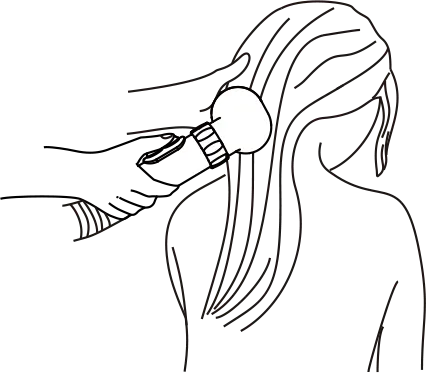

髪をぬらし、洗う

- お湯を少しずつかけながら、髪全体をぬらします(ペットボトルで少量ずつかけると便利です)。

- シャンプーを手に取り、指の腹でやさしくマッサージするように洗います。

- 洗い終わったら、再びお湯をかけてよく流します。

拭き取りと乾燥

- 拭き取り用のタオルで、やさしく水気をとります。

- 冬場や濡れたままでは風邪の原因になるため、可能ならドライヤーで乾かします。

安全・快適に洗髪するための心がけ

ベッド上での洗髪は、単に「清潔にする」だけでなく、本人の気分転換やリラックスにもつながります。

だからこそ、安全で快適に行えるように、手順を守って、丁寧にケアすることが大切です。

次の記事では、「ケリーパッドを使わずに洗髪する方法」についてご紹介します。

専用の道具がなくてもできる工夫を知りたい方は、ぜひ続けてご覧ください。

ケリーパッドを使わない洗髪方法と注意点

ケリーパッドが手元にない場合でも、家庭にあるもので工夫すれば、ベッド上で安全に洗髪を行うことは可能です。

ただし、水漏れや体勢の不安定さなどに注意しながら、準備と片付けをしっかり行うことが大切です。

参考記事:在宅での洗髪で使用するケリーパッドの作り方

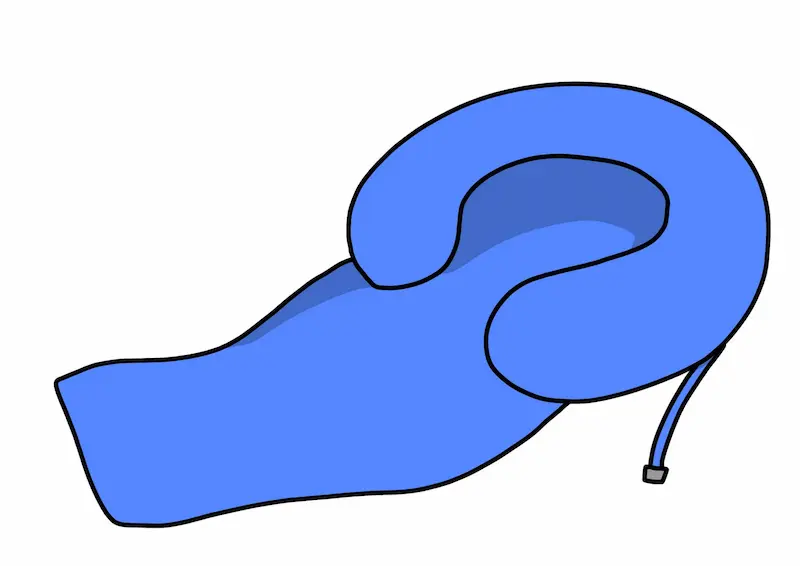

ケリーパッドは、ベッド上で洗髪を行う際に、お湯の流れをコントロールし、ベッドが濡れるのを防ぐための専用道具です。しかし、家庭には常備されていないことが多く、介護の現場でも「ケリーパッドがなくて洗髪をあきらめた」という声を聞くことがあります。

そのため、身近にある道具で代用しながら、いかに洗いやすく、本人にとっても快適な洗髪を行えるかがポイントになります。

水が広がらない工夫や、頭を支えるタオルの配置など、ちょっとしたコツを知っておくことで、ケリーパッドなしでも十分に洗髪は可能です。

代替え工夫の事例

たとえば、ある在宅介護中の娘さんが、寝たきりの母親の髪を洗ってあげたときの話です。ケリーパッドがなく、どうしていいか悩みましたが、

- 大きめのゴミ袋を広げて頭の下に敷き、

- 丸めたバスタオルで頭を少し高くし、

- ペットボトルで少しずつお湯を注いで洗髪したそうです。

最初は不安だったものの、工夫次第で意外とスムーズにでき、「洗ってあげられて本当によかった」と話していました。

ケリーパッドなしで洗髪する手順と工夫

準備するもの

- 大きめのビニール袋(またはゴミ袋)

- バスタオル2~3枚

- ペットボトルに入れたお湯

- 洗面器(排水用)

- 拭き取り用の乾いたタオル

手順とポイント

- 頭の下にバスタオルを敷き、高さを出して安定させる。

- バスタオルの上に広げたビニール袋を重ね、枕元から肩口にかけて防水ゾーンを作る。

- ペットボトルからお湯を少しずつかけて髪をぬらす。

- シャンプーをなじませ、やさしく指の腹で洗う。

- 再び少量のお湯で泡を流す。

- タオルでしっかり水気を取り、冷えないように注意する。

便利さより「安全・快適」が大切

ケリーパッドがない状況でも、準備と工夫をすれば安心して洗髪は可能です。

ただし、濡れたタオルの重さや排水処理など、想像以上に手間がかかることもあります。

大切なのは、無理をせずにできる方法を選ぶこと。そして、介助する側もされる側も「やってよかった」と思えるような快適なケアを目指すことです。

次の記事では、タオルやオムツで代用する場合のコツや、注意しておきたいポイントについて詳しく紹介します。少しでも洗髪の負担を減らしたいとお考えの方は、ぜひ続けてご覧ください。

タオルやオムツで代用する場合のコツと限界

ケリーパッドがない場合でも、タオルやオムツを使ってベッド上で洗髪することは可能です。

ただし、正しく使わないと水が漏れたり、後片付けに時間がかかったりするため、コツを押さえたうえで、限界も理解しておくことが大切です。

本来、ベッド上で洗髪をするためには、防水機能のあるケリーパッドがあると安心です。しかし、ご家庭にはそうした専用器具がないことも多く、代用品として「タオル」や「紙オムツ」を活用するケースが増えています。

タオルは吸水性に優れており、頭の下に敷いておけば多少のお湯なら吸収してくれます。また、紙オムツはもともと排泄物を吸収する目的で作られているため、水を吸い取る力が非常に強く、防水効果も期待できます。

しかし、こうした代用品には限界もあります。大量のお湯には耐えられなかったり、使い方を誤ると水が漏れてしまったり、本人の姿勢が不安定になってしまう危険性もあるのです。

後片付けが大変な事例

たとえば、ある訪問介護スタッフは「ケリーパッドを持っていなかったため、清拭用の大判タオルを何枚か重ねて洗髪した」という経験を話してくれました。

タオルの下には大きなビニール袋を敷き、オムツを折りたたんで頭の周りに配置。

「なんとかうまくいったけど、予想以上にタオルが水を吸って重くなってしまった。片付けが大変だった。」と語っています。

また別の家庭では、市販のオムツを広げて防水シートの代わりに使い、ペットボトルでお湯を少量ずつかけて慎重に洗髪したそうです。吸収力は申し分なかったものの、「頭の下に敷いたオムツがズレてしまい、最後にはシーツが少し濡れてしまった」という話もあります。

このように、代用品には工夫が必要ですが、100%安全・快適に使えるとは限らないという点を押さえておくことが重要です。

無理なく使える範囲で工夫を

タオルやオムツを使った洗髪は、「どうしても今すぐ洗いたい」「専用の器具が手元にない」といった場面で役立ちます。

特に一時的な対応としては有効で、準備のしやすさや入手のしやすさが大きなメリットです。

しかし、連日使うには手間がかかるうえ、水漏れや姿勢の不安定さといったリスクもあるため、代用品はあくまで“応急的な方法”と割り切ることが大切です。

「もっとラクに、安全に洗いたい」と感じたときには、専用の洗浄機器や節水アイテムの導入を検討するのも良い選択肢です。

次の記事では、ベッド上での洗髪に役立つ観察ポイントと安全に行うための注意点について詳しくご紹介します。どうぞ引き続きご覧ください。

洗髪中の観察ポイントと体調への配慮とは

ベッド上での洗髪を行う際は、「清潔にすること」だけでなく、本人の体調や表情、皮膚の状態なども観察することが大切です。

とくに高齢者や寝たきりの方は、わずかな体調の変化を見逃さないことが、トラブルの予防につながります。

洗髪は、ただ髪を洗って終わりではありません。

ベッド上で行う洗髪では、以下のようなリスクや注意点があります。

- 体が冷えて体調を崩すこと

- 首や背中に負担がかかること

- 洗髪中の姿勢によって息苦しさが出ること

- 皮膚や頭皮に傷や湿疹が見つかること

こうしたリスクを減らすためには、「いつもと違う様子はないか」を観察しながら洗髪することが大切です。

また、洗髪中に本人の表情や反応をよく見ておくことで、早めに不調を察知できる可能性もあります。

洗髪は、介助者にとっては作業のひとつに見えるかもしれませんが、実は観察と気づきのチャンスでもあるのです。

皮膚トラブルが見つかる事例

たとえば、ある在宅介護の現場での話です。

いつも通り洗髪をしていたところ、タオルで頭皮を拭いていた際に小さな傷が見つかりました。

ご本人は気づいていなかったのですが、寝返りも少なく、湿気がこもりやすい状態だったため、皮膚のトラブルが起きていたのです。

別のケースでは、洗髪中に表情がこわばり、「痛いわけではないけど苦しい」と訴えた方がいました。

体を少し起こしすぎていて、首に力が入りすぎていたことが原因でした。

このように、洗髪中には頭や顔の向き、首の角度、本人の反応、肌の様子などを細かくチェックすることがとても大切です。

洗髪中に確認しておきたい観察ポイント

- 顔色や表情に変化はないか

- 呼吸が荒くなっていないか

- 首や背中に無理な力がかかっていないか

- 頭皮に赤み・かゆみ・傷などはないか

- 「冷たくないか」「苦しくないか」など声かけをしながら進める

また、冬場などは洗髪後に冷えないようタオルでしっかり拭き取り、必要に応じてドライヤーで温める配慮も忘れずに行いましょう。

洗髪は“ケア”と“気づき”の時間

ベッド上での洗髪は、ただ髪を清潔にするだけの行為ではなく、本人の体調や気持ちを確認する大切な時間でもあります。

ちょっとした気づきが、皮膚トラブルや体調不良の早期発見につながることもあります。

無理に急がず、会話をしながら丁寧に観察し、「安心してもらえるケア」を目指すことが理想的な洗髪介助です。

次の記事では、こうした観察や介助の負担を軽くするために注目されている節水機能付きの洗髪機器や、片付けがラクなアイテムの選び方についてご紹介します。興味のある方は、ぜひ続けてご覧ください。

節水・片付け・操作性で選ぶ最新の洗髪アイテム

ベッド上での洗髪をもっとラクに、安全に行いたいなら、節水・片付け・操作性に優れた最新の洗髪アイテムを取り入れるのが効果的です。

介助する人・される人、どちらにとっても負担を軽くし、気持ちよく洗髪を行うことができます。

在宅介護や看護の現場では、「ベッドが濡れないように」「本人の姿勢が崩れないように」「片付けが面倒でないように」といったさまざまな課題があります。

従来はケリーパッドやタオル、洗面器などを組み合わせて行っていましたが、準備と後処理が大きな負担になるのが現実です。

そこで最近注目されているのが、操作が簡単で、水を必要最小限に抑えられ、片付けもラクな洗髪用アイテムです。

これらは「誰が使っても一定の洗髪効果が出せるように設計されている」点で、介護初心者にも心強い味方になります。

また、節水できるということは、お湯の運搬や排水の手間も減り、ベッド上での洗髪が短時間で完了できるというメリットにもつながります。

洗髪も10分あれば完了のアイテム

たとえば、ある介護家庭では、これまで週に1回ベッド上での洗髪をしていたそうですが、

「毎回タオルがびしょ濡れになり、後片付けだけで30分かかっていた」といいます。

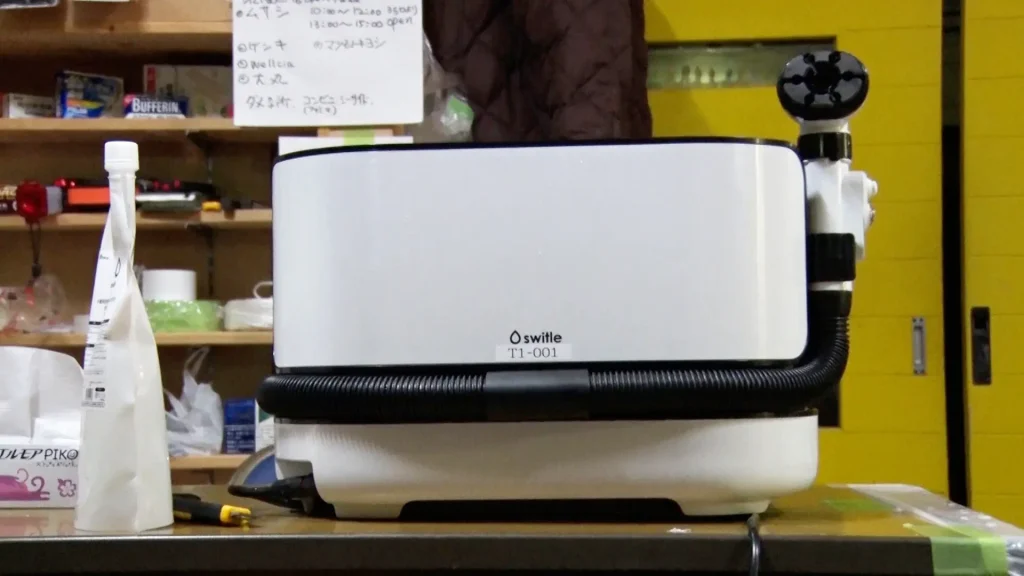

そこで導入したのが、吸引式の洗髪機器でした。

使い方はとても簡単で、先端のノズルから微細なお湯を出しながら、同時に汚れた水を吸い取ってくれる仕組み。

一度に大量の水を使わなくても洗えるうえ、周囲がほとんど濡れません。

結果、作業時間は20分から10分に短縮。片付けも道具を洗って乾かすだけで済み、家族の負担が大幅に減ったそうです。

また、介護施設では、手元でお湯の出し止めができるシャワー付き簡易洗髪ユニットを導入しているケースも増えています。

移動式のためベッドサイドで使えて、操作もワンタッチ。力の弱い高齢者でも自分でシャワーを当てられるという点でも評価されています。

手間を減らして、心地よさを増やすために

ベッド上での洗髪は、「手間がかかる」「失敗しそう」「続けられるか不安」と感じる方が多いケアです。

ですが、最新の洗髪アイテムをうまく取り入れれば、準備も片付けもぐっとラクに、しかも安全に行えるようになります。

大切なのは、使う人・洗う人の両方にとって、ストレスのない方法を選ぶこと。

節水や操作性、清潔さ、そして気持ちよさ──すべてを叶えてくれるアイテムは、介護を続けるための「心のゆとり」にもつながります。

次の記事では、こうした条件をすべて満たす注目の洗髪機器「スイトルボディ」について詳しくご紹介します。「もっと快適に洗ってあげたい」「負担を軽くしたい」と思う方は、ぜひ続けてご覧ください。

【注目】

スイトルボディなら準備も後片付けも驚くほど簡単に

ベッド上での洗髪に悩んでいる方には、「スイトルボディ」の導入がとてもおすすめです。

お湯の準備・洗髪・後片付けまで、これ一台でスムーズに対応でき、ケリーパッドやタオルの山も不要。

介助する人・される人の負担を大きく減らしてくれる最新の洗髪機器です。

従来のベッド上洗髪は、バスタオルを敷き、防水シートを用意し、ペットボトルでお湯をかけ、タオルで拭き取り、そしてびしょ濡れになった寝具を取り替えて…という手間の連続でした。

特に「洗っている間にお湯が広がらないか」という不安は、多くの介助者の悩みの種でした。

しかしスイトルボディは、お湯を吹きつけながら、同時に吸い取るという特許技術を使っています。

まるで掃除機のように使えるため、水が飛び散る心配がなく、ベッドや衣類が濡れることもほとんどありません。

突然の災害でも安心

スイトルボディは、1回の洗髪に必要なお湯の量も少なく、使用後の片付けはノズル部分をさっと洗うだけ。

成人男性の全身を洗うのに約1リットル程度のお水 → 能登半島地震など水不足の被災地でも活躍しました。

複雑な準備や力のいらない操作性は、高齢のご家族や女性の介護者にも安心して扱えるポイントです。

災害時・被災地でも活躍

いざという震災時でも身近にあれば家族も安心。

約1リットルの水で成人男性1人の全身を洗うことが可能な独自の機能を活かし、能登半島地震では、水の足りない被災地に届けられ、利用した被災者からは喜びの声があがったといいます。

参考記事:災害時・被災地でも活躍するスイトルボディ

在宅介護の負担を軽減した例

たとえば、80代の母を介護している60代の娘さんは、以前までは週に一度の洗髪のたびに、シーツの洗濯やベッド周りの掃除に1時間以上かかっていたそうです。

ところがスイトルボディを使い始めてからは、

- タオルの枚数は3枚から1枚に減少

- 洗髪時間は30分から15分に短縮

- 片付けもすぐに終わるため、時間と体力の消耗が激減した

と大満足の様子でした。

ご本人も、「水が広がらないから寒くないし、頭がすっきりする」と喜ばれたそうです。

このように、スイトルボディは洗髪という介助行為を“快適な時間”に変えてくれるアイテムとして注目されています。

洗髪が“しんどい”から“できてよかった”に変わる

「洗ってあげたいけど大変」「準備や片付けに気が重い」──

そんなふうに思っていた方にこそ、スイトルボディはぴったりの選択肢です。

ベッド上での洗髪が驚くほど簡単に、短時間で、しかも安心してできるようになると、介護や看護の時間がグッとラクになります。

次に気になるのは、「スイトルボディの具体的な使い方」や「購入方法」かもしれません。

公式サイト(https://switlebody.jp/)では、使い方動画や資料請求も受け付けているので、ぜひチェックしてみてください。

介護の負担を減らし、清潔で気持ちのよいケアを実現したい方にとって、心強い味方になるはずです。

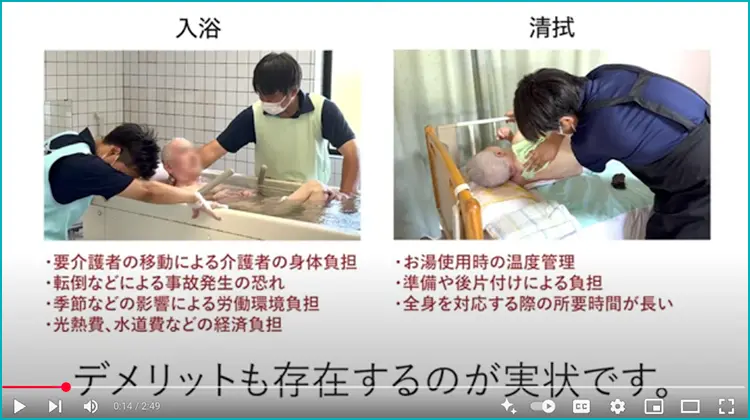

スイトルボディの

使い方動画解説

操作が簡単なだけでなく、毎回の準備や後かたづけもとてもシンプルです。

清拭や洗髪で時間をかけていたタオルの準備や温度管理がボタンひとつで。

介護する側の「労力軽減」と「心の余裕」にもつながっているとのお声をいただいています。

洗髪・清拭がラクに。

今話題のスイトルボディ

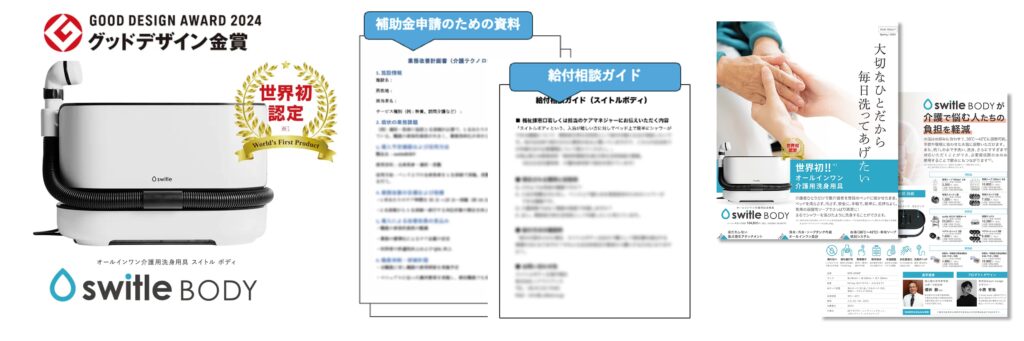

無料で送付中

介護の洗髪や清拭で疲れがたまっていませんか?

腰痛など体への負担だけでなく、洗い残しが積み重なり肌荒れやニオイの原因に。

今、多くの介護施設や個人宅で導入が進んでおり、スイトルボディは口コミでも高評価。

あなたの不安、ここでそっと軽くしませんか?

現在、本サイトの資料請求にて、補助金や介護保険について事前に知っておきたい「給付相談ガイド」など最新情報をお送りしています。

震災時にも活躍する

節水機能

いざという震災時でも身近にあれば家族も安心。

すでに被災地でもスイトルボディは活躍。約1リットルの少ない水で全身の「予洗い→洗身→すすぎ」まで対応可能。所要時間は15分程度。

いざという震災時にも自宅で体を洗える安心に備えることができます。

能登半島地震の時の様子↓

あわせて読みたい

介護の負担を減らすために。公的支援や補助金の賢い活用法を下記にまとめております。

積み重なる洗い残し、

増していくニオイ、

進んでいく肌荒れ...

清潔さは日々の環境づくりから。

お役立てください

今なら、プロが教える、寝たままできる「正しい身体の洗い方」ハンドブック~失敗しない道具選び~など、無料で資料をお送りしております。

毎日の介護にお役立てください。